2025年9月8日は皆既月食!いつ見れる?どの方角?撮影できる?全部解説!

2025年の秋、数年に一度の一大イベントがやってきます。

それが皆既月食です。

皆既月食とは月が赤っぽく見える現象で、月が地球の影に隠れることです。

赤い月はとても幻想的で、写真映えもするので大人気です。

というわけで、今回は2025年9月8日の皆既月食を最大限楽しむためのポイントを余すことなく解説していきます。

ぜひ最後まで読んでみてください。

Contents

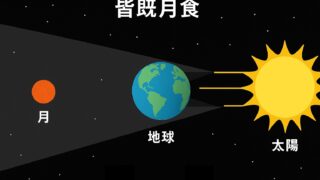

皆既月食とは?

皆既月食とは、太陽・地球・月が一直線に並んで月が地球の影にすっぽり隠れる現象のことです。

そのとき月は赤く見えます。

こんな感じです↓

どうして赤く見えるのかというと、地球の大気が太陽の赤い光を屈折させて月まで届け、月がその光を反射するからです。

わかりやすく説明します。

太陽の光は本来、まっすぐ進んでいます。

しかし地球のまわりには「大気」があり、この大気が光の通り道を屈折させます。

つまり、太陽光の一部が地球の影の中まで曲がって届いているのです。

このとき、届いているのは光の中でも波長の長い赤い光だけです。

青や緑などの短い波長の光は地球の大気中の分子に散乱されてしまうため、月までは届きません。

これは朝焼けや夕焼けが赤く見えるのと同じ原理です。

つまり、月に届いているのは「地球の空気に染まった夕焼けの光」なのです。

月が地球の影の中に完全にいるにも関わらず真っ暗にならないのは、地球の大気が光を曲げて月を照らしているからなんですね。

また、皆既月食の赤さは毎回同じではありません。

以下のような条件で変化します:

- 大気の状態

- 月が地球の影の中心にどれだけ近いか

- 観測地点の大気の透明度

とくに火山の大噴火の後は大気中にチリが舞っているため、極端に暗い月食になることがあります。

逆に、大気がきれいなときは明るいオレンジ色の皆既月食になることもあるそうです。

詳しくは以下の記事にまとめました↓

皆既月食はいつ見れる?表にしてみた

2025年9月8日の皆既月食は3時ごろ、つまり夜明け前の深夜に見ることができます。

9月8日は月曜日です。

日曜日の夜から夜ふかしすれば見ることができますが、翌日仕事や学校の人はつらいですね。

月食の時間を以下にまとめました。

札幌で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 1:27 | 部分食開始 | 32.9° | 南西 (SW) |

| 2:30 | 皆既食開始 | 25.4° | 南西 (SW) |

| 3:12 | 食の最大 | 19.4° | 西南西 (WSW) |

| 3:53 | 皆既食終了 | 13.0° | 西南西 (WSW) |

| 4:56 | 部分食終了 | 2.5° | 西南西 (WSW) |

東京で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 1:27 | 部分食開始 | 39.7° | 南西 (SW) |

| 2:30 | 皆既食開始 | 31.0° | 南西 (SW) |

| 3:12 | 食の最大 | 24.2° | 西南西 (WSW) |

| 3:53 | 皆既食終了 | 17.0° | 西南西 (WSW) |

| 4:56 | 部分食終了 | 5.2° | 西南西 (WSW) |

詳しくは以下の記事にまとめました↓

名古屋で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 1:27 | 部分食開始 | 41.4° | 南西 (SW) |

| 2:30 | 皆既食開始 | 33.1° | 南西 (SW) |

| 3:12 | 食の最大 | 26.4° | 西南西 (WSW) |

| 3:53 | 皆既食終了 | 19.2° | 西南西 (WSW) |

| 4:56 | 部分食終了 | 7.5° | 西南西 (WSW) |

詳しくは以下の記事にまとめました↓

大阪で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 1:27 | 部分食開始 | 42.5° | 南西 (SW) |

| 2:30 | 皆既食開始 | 34.3° | 南西 (SW) |

| 3:12 | 食の最大 | 27.6° | 西南西 (WSW) |

| 3:53 | 皆既食終了 | 20.5° | 西南西 (WSW) |

| 4:56 | 部分食終了 | 8.8° | 西南西 (WSW) |

詳しくは以下の記事にまとめました↓

那覇で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 1:27 | 部分食開始 | 53.3° | 南西 (SW) |

| 2:30 | 皆既食開始 | 45.1° | 南西 (SW) |

| 3:12 | 食の最大 | 38.0° | 西南西 (WSW) |

| 3:53 | 皆既食終了 | 30.2° | 西南西 (WSW) |

| 4:56 | 部分食終了 | 17.5° | 西南西 (WSW) |

このように、月食の時間は全国で変わりません。

ただ、月の位置は緯度によって変わってきます。

北海道など北の地域では月の位置は低く、沖縄など南の地域では月の位置は高くなります。

東京はその間といった感じです。

見頃は2:30から3:53の間です。

3時くらいに起きていればいい感じの皆既月食が見られるでしょう。

月の詳しい位置を解説

ここからは時間帯別の月の詳しい位置を解説していきます。

代表的に東京での位置を解説します。

他の地点での位置を知りたい方はプラネタリウムアプリ Sky Guide で調べてみてください。

今から登場する写真はすべて Sky Guide のスクリーンショットです。

Sky Guide はおうちからプラネタリウム気分が味わえるアプリで、星座や星空の写真をスマホから見ることができます。

描写がきれいなので大人でも十分楽しめます。

まさに大人のプラネタリウムといった感じですね。

詳しいことはこの記事で紹介しています↓

「実際にプラネタリウムまで足を運ぶのはめんどくさい」

「おうちプラネタリウムがいい」

「星座の位置をプラネタリウムで見たい」

という人にはもってこいのアプリです。

iOSしか対応していないのが残念ですが…

話がそれましたね。

ここからは時間ごとの月の位置を解説していきます。

1:27 -部分食開始-

1:27、月は南西にいます。

月は明るいのでまず見失わないと思います。

ただ、地球の影に入っているのでいつもよりかは暗いでしょう。

今回の皆既月食の場合、まずは月の左上あたりから欠けていきます。

*月の欠ける向きについてはこちら↓

いつもの満月の明るさを想像していると、「結構暗いな」と思うかもしれません。

月の左上にいるのは土星です。

月の近くに土星がいるのは美しいですね。

広角で撮ったら月と土星を一緒に写せると思います。

土星の上にはさらに海王星がいます。

海王星は暗いですが、双眼鏡や望遠鏡を使えば観察できるでしょう。

月はみずがめ座の星座の方向にいます。

月の近くで暗い星々は見えないと思いますが、「みずがめ座にいるんだな」と思ってみるとロマンチックかもしれません。

このときの夜空には秋の星座が輝いています。

詳しいことはこの記事で解説してます↓

特に目を引く星座はペガスス座です。

こんな感じの位置にいます。

皆既月食・土星・海王星・ペガスス座のコンビは圧巻ですね。

皆既月食だけでなく、秋の星座にも目を向けてみてください。

星座というと星座占いが有名ですが、それだけじゃなくて夜空に浮かぶ星座も楽しいですよ。

星空の写真はこのブログでも色々紹介しているので見ていってください。

2:30 -皆既食開始-

2:30の月の位置です。

月は南西にいますね。

このときから完全に赤黒く変わります。

月が地球の影の中に入るので、想像以上に暗くなります。

観察には双眼鏡か望遠鏡があるといいでしょう。

土星の右下にいます。

ペガスス座やはくちょう座は西のほうにやってきて、ほぼ沈みかけです。

アンドロメダ座もいい感じの位置にいるのでアンドロメダ銀河も見られるでしょう。

一方、東の空に目をやるとすでに冬の星座が昇ってきています。

おうし座、ぎょしゃ座、ふたご座、オリオン座といった冬の星座たちが集結しています。

皆既月食を見るついでに見てみてください。

冬の星空の写真は夏の天の川ほど有名ではありませんが、オリオン座は特に目立つので知っている人も多いと思います。

私が野辺山で撮った星空の写真はこの記事でも紹介しています↓

3:12 -食の最大-

3:12の月の位置です。

このときの月は完全に赤黒く変色しています。

暗くて見つけづらいかもしれません。

そんなときは土星を手がかりにしましょう。

土星の右下に月がいるはずです。

このときの月は西南西にいます。

どんどん沈んで高度が下がっている最中ですね。

このとき、東京では月は24.2°の高さになるとされています。

低い高さではないですが、少しでも視界が開けた場所を選ぶと安心です。

都会のベランダだと高層マンションやビル群が邪魔でなかなか見えないかもしれません。

「皆既月食なのに月が見えない…」とならないためにも、低空を見渡せる場所を見つけておくといいです。

星野写真を撮るならこんな構図もいいでしょう:

月・土星・海王星・ペガスス座・アンドロメダ銀河のすべてが収まる、最高の構図です。

この画角はフルサイズ一眼カメラと20mmのレンズで計算しました。

Nikon Z6II と NIKKOR Z 20mm f/1.8 S なら問題ないですね。

星空の写真の撮り方は別の記事で書いてます↓

肉眼で見る星空ももちろん素晴らしいですが、星空の写真をカメラで撮るのも最高の思い出になります。

また、星景写真を撮るにしても月と土星を一緒に写せます。

こんな感じです。

皆既月食と土星と海王星が組み合わさる景色は壮観ですね。

このときソフトフィルターは使わないほうがいいと思います。

月のシャープさが失われるおそれがあります。

星空の撮影でソフトフィルターを使うべきかどうかはこの記事で書いてます↓

ただ、条件によっては月が明るすぎる場合があります。

そんな場合はISOを下げて、月が白飛びしないようにがんばりましょう。

3:53 -皆既食終了-

3:53の月の位置です。

西に傾いていて、ほぼ沈みかけですね。

西の視界が開けていないと観察するのは難しそうです。

高度も東京で17°ほどと、かなり低い位置にいます。

これは普通のマンションでも簡単に遮られてしまう高さです。

ベランダから観察するのは難しいかもしれませんね。

ここまで皆既月食を見届けたい場合は外に出て、見晴らしのいい場所で観察することをおすすめします。

また、この時間には夜空はすでに冬です。

東の空はこんな感じです。

オリオン座のリゲル、おうし座のアルデバラン、ぎょしゃ座のカペラ、ふたご座のポルックス、そしてこいぬ座のプロキオンとおおいぬ座のシリウスが集まっています。

この6つを結ぶと見事な六角形になります。

冬の大六角形(冬のダイヤモンド)は冬の風物詩です。

それが9月に見れるなんて驚きですね。

夜ふかししていると冬のダイヤモンドに出会えるかもしれません。

晴れているといいですね。

プラネタリウムで見る星空もいいですが、実際の星空に浮かぶ冬のダイヤモンドも圧巻です。

4:56 -部分食終了-

4:56の月の位置です。

太陽が昇ってきて朝になっていますね。

他の星たちはみんな太陽の光でかき消されてしまいました。

しかもこの時点の月は非常に低く、東京でたったの5.2°しかありません。

なのでここまで起きている必要はないかもしれません。

「最後まで見届けたい」という場合は別ですが、3:53は月がどんどん低くなっていくので観察しづらくなります。

4時くらいで撤収するのもいいと思います。

ただ、今度は東の空から朝焼けを見ることができます。

「久しぶりに朝焼けを見たい」という人は起きていてもいいですね。

ただ、寝不足には要注意です > <

2025年9月8日の日の出は東京で5:18みたいです。

そこまで起きているのは私は無理ですね…笑

無理せず観察するのが一番です。

皆既月食観察のポイントとは?

皆既月食は都市部からでも観察しやすい天文現象のひとつですが、ほんの少しの工夫で見え方や感動の度合いが大きく変わってきます。

ここでは2025年9月8日の皆既月食を最大限に楽しむための観察のポイントを、初心者にもわかりやすく解説します。

観察に適した時間帯を見極めよう

今回の皆既月食の見頃は深夜から未明にかけてです。

特に注目すべきは2:30から3:53の皆既食です。

この約1時間は月全体が地球の影にすっぽり覆われ、赤銅色に染まる幻想的な姿が見られます。

この時間帯は真夜中なので、ずっと起きていない限りは事前に目覚ましをセットしておくことが重要です。

「どうしても起きていられない…」という方は、食の最大(3:12ごろ)だけでも5分間だけ起きて見てみる価値があります。

この時間帯が最もインパクトがあり、感動する瞬間です。

方角と月の高度を事前にチェック

2025年9月8日の月食では、月は南西から西南西の空をゆっくりと移動していきます。

観察に最適な時間帯(午前2時から4時ごろ)には月は南西の中空から低空に位置しています。

したがって、観察場所を選ぶときは、

- 南西から西の空が開けている

- 建物や木で視界が遮られていない

- できれば地平線が見渡せる

といった条件を満たす場所を探しましょう。

都会であっても西向きの広い公園、河川敷、海岸沿いなどであれば十分に観察可能です。

ただし、山間部や建物密集地では地平線が見えないこともあるため注意が必要です。

天候と光害のチェックも忘れずに

当然ながら、曇りや雨では観察できません。

前日から気象庁や天気アプリなどで、雲量・透明度・風の強さなどを確認しておきましょう。

曇っていたら残念ですね…。

当日の天気予想はこの記事に書いてます↓

また、天気が良くても街明かりの影響(光害)があると赤い月の色味が見えづらくなります。

できれば、

- 周囲に街灯が少ない場所

- 月の方向に建物の明かりがない場所

- 暗順応(目が暗さに慣れるまで10〜20分)を意識して照明を避ける

といった工夫をすると、皆既中の微妙な色の変化が楽しめるようになります。

肉眼で観察しづらい場合は双眼鏡や望遠鏡を使ってください。

双眼鏡で味わう皆既月食

皆既月食は肉眼でも十分に楽しめる天体ショーです。

しかし、双眼鏡を使うことでその感動は一気に深まります。

赤く染まった月の中に浮かぶクレーターや濃淡のある影、そして刻一刻と変化する明るさと色のグラデーション。

それらは双眼鏡だからこそ見える月の本当の表情です。

ここでは双眼鏡で皆既月食を観察する際の魅力やポイント、そしておすすめのモデルや活用法を詳しく解説します。

なぜ双眼鏡がおすすめなのか?

一見すると「皆既月食は満月だから大きく見えるし、肉眼で十分では?」と思うかもしれません。

確かに、それも正解です。

ですが双眼鏡を覗いたとたん、まるで月が手に届きそうなほど立体的で繊細な存在に変わるのです。

双眼鏡で見るメリット:

- 月の表面のディテール(海・模様・クレーターなど)が見える

- 月の明るさや赤銅色の濃淡の違いがリアルに感じられる

- 両目で見ることで立体感と没入感が増す(特にポロプリズム型)

- 重装備の望遠鏡と違い、手軽に持ち出せて機動性が高い

特に皆既食の最中は月が赤黒く暗くなるため、肉眼では輪郭がぼやけて見えにくくなります。

双眼鏡を使えば暗い中でもしっかりと月の輪郭を捉え、赤色の中に浮かぶ模様の奥行きまで楽しめるようになります。

おすすめの双眼鏡のスペックとは?

では、どんな双眼鏡が皆既月食に向いているのでしょうか?

結論から言えば、倍率8倍から10倍、対物レンズ径40mm以上のものが最もバランスよく観察に適しています。

具体的な推奨スペックはこちら:

| 項目 | 推奨値 | 解説 |

|---|---|---|

| 倍率 | 8倍-10倍 | 月全体が視野に収まり、手ブレも少なく安定して観察できる倍率域。 |

| 対物レンズ径 | 40-50mm | 暗い皆既中の月でも十分な光を集め、明るく見える。 |

| 明るさ | 20.0以上 | ひとみ径の2乗で求められる。20以上であれば暗い天体も観察しやすい |

| 重量 | 700g前後 | 長時間の手持ち観察でも疲れにくく、女性や子どもにも扱いやすい重さ。 |

| プリズム型式 | ポロプリズム | 視差による立体感が得られ、月面のデコボコがくっきり浮かぶ。 |

| 防水・耐久性 | できればあり | 夜露や湿気、突然の気象変化にも対応できると安心。 |

| 三脚対応 | 三脚アダプター装着可 | 長時間観察や撮影時にあると便利。観察中の手ブレを抑えられる。 |

この条件すべてを満たしている双眼鏡として、私がおすすめするのがNikonの アクション EX 8×40 CF です。

とにかく使い心地がよく、変な色ズレもないのでおすすめです。

詳しいことは以下の記事でも書いています↓

皆既月食を撮影するには?

皆既月食は肉眼で楽しめるだけでなく、写真に収めてその美しさを記録する楽しみもあります。

赤く染まる満月、ゆっくりと進行する影、そしてその変化を追う連続写真。

スマートフォンでも一眼カメラでも、少しの工夫で印象的な写真が撮影できます。

ここでは初心者から中級者までを対象に、皆既月食の撮影方法を実践的に解説します。

まずはスマートフォンから始めてみよう

最近のスマートフォンはカメラ性能が格段に向上していて、皆既月食の撮影も十分可能です。

ただし、いくつかの工夫をしないとただの白い点やブレた写真になってしまいます。

ポイントは

- ナイトモードを活用する (多くの機種に搭載)

- ズームは少し控えめに (デジタルズームでは画質が荒れる)

- 三脚に固定する (手ブレを防ぐため)

- セルフタイマーやリモートシャッターを使用して、タップによる振動を避ける

- 明るさを少し下げると皆既中の赤い色が出やすい

特に皆既食中の暗い月は自動モードだと白飛びしてしまったり、逆に真っ暗になってしまったりします。

ナイトモードで複数枚合成する機能がある場合は、それを活用しましょう。

一眼レフ・ミラーレスで本格的に撮るなら?

「より高画質で撮りたい」「月の細部までしっかり写したい」という場合は一眼レフやミラーレスカメラに望遠レンズを組み合わせるのが理想的です。

おすすめは400mm以上の望遠レンズです。

月は思った以上に小さく、焦点距離が足りないとただのまんまるになってしまいます。

フルサイズカメラと400mmの組み合わせだとこんな感じです:

これでは全然小さいですね。

800mmと組み合わせるとこんな感じです:

これでようやく月の模様が見えてくるレベルです。

月は結構明るいです。

エクステンダーやテレコンバーターがあれば遠慮なく使いましょう。

月のクレーターをはっきり写すのであれば焦点距離1200mm以上はほしいですね。

ただ、土星や海王星と一緒に写すのであればそこまでの焦点距離は必要ありません。

フルサイズカメラと組み合わせるなら80mmのレンズがいいですね。

こんな感じで、80mmであれば月と土星と海王星を一緒に写すことができます。

その他にもポイントがいくつかあります:

- ピントはマニュアルで合わせる(∞マークはあてにならない)

- ミラーアップ撮影や電子シャッターを活用して振動を防ぐ

- ライブビューで拡大してピントを追い込む

部分食は明るいですが、皆既食は暗いです。

そのときどきでちょうどいい設定を見つけましょう。

おすすめの一眼カメラはこちら↓

望遠鏡で撮影するには?

より天体観察に特化した方法として、望遠鏡と天体用カメラまたは一眼レフを接続する撮影方法もあります。

焦点距離2000mm以上で撮影すれば、クレーターや月面の陰影の変化まで詳細に記録できます。

必要な機材はこんな感じです:

- 大口径反射望遠鏡(シュミットカセグレンなど)

- 一眼カメラまたはCMOS/CCD天体カメラ

- 赤道儀

この方法は難しいですが、うまくいけば図鑑に載るような素晴らしい一枚を撮ることができます。

次の皆既月食はいつ?見逃した人にもチャンスあり!

「今回の皆既月食を見逃してしまった…」

「次はいつ赤い月が見られるの?」

そんな疑問を持った方に朗報です。

実は、次の皆既月食はそれほど遠くありません。

次回の皆既月食は2026年3月3日です。

しかも、今回のように午前3時ではなく午後20時ごろなので観察しやすいです。

詳しい情報はこちらに書いています↓

2026年3月3日の皆既月食の概要(日本時間)

| 現象 | 日本時間 | 内容 |

|---|---|---|

| 半影食の開始 | 17:44頃 | 見た目の変化はほぼ感じない |

| 部分食の開始 | 18:50頃 | 月が少しずつ欠け始める |

| 皆既食の開始 | 20:04頃 | 月が赤銅色に染まり始める |

| 食の最大 | 20:33頃 | もっとも深く地球の影に入る |

| 皆既食の終了 | 21:02頃 | 明るさが戻り始める |

| 部分食の終了 | 22:17頃 | 月が元の形に戻る |

| 半影食の終了 | 23:23頃 | 月食が完全に終了 |

このスケジュールは日本全国で共通です。

今回と同様に、夜の時間帯にしっかりと皆既の瞬間を観察できる貴重なチャンスです。

2026年3月の皆既月食は日本で見える?

ここで気になるのが「日本で見えるの?」ということですね。

はい。見えます。

しかもこの日は火曜日の夜なので、社会人や学生の方も「ちょっと夜ふかし」するだけで皆既月食を楽しむことができます。

- 月は東の空に昇ってから夜空を移動しながら食に入る

- 皆既の前後も、月がしっかり高く昇っている時間帯

- 比較的気温の安定している春先なので、防寒もほどほどでOK

あとは天気が重要ですね。

晴れることを祈りましょう。

赤い月は再び訪れる

2025年9月の皆既月食を逃してしまった方にとっても、2026年3月は再挑戦の絶好のタイミングです。

また、写真撮影に挑戦してみたい人にとっても次回は夜の20時ごろなので準備がしやすいでしょう。

皆既月食は年に何度もあるわけではありませんが、今回のように日本全国で条件よく見られる機会は限られています。

2026年3月の皆既月食は時間帯・季節・空の高さのいずれも恵まれています。

多くの人が楽しめる現象となるでしょう。

今回「月食が美しかった!」と感じた方も、「見逃してしまった…」という方も、次の赤い月をぜひ一緒に見上げましょう。

また、2026年以降の皆既月食のスケジュールは以下の記事にまとめてます↓

最後に

今回は2025年9月8日の皆既月食を解説しました。

皆既月食は数年に一度の大イベントです。

普段は黄色く光っている月が赤黒くなるなんて、すごく綺麗ですよね。

午前3時で夜ふかししないといけないですが、5分間だけでも見てみる価値があります。

起きていたらぜひ赤い月を見上げてみてください。

では。