2026年3月3日、ひな祭りの夜空で特別な天文ショーが繰り広げられます。

月が地球の影にすっぽりと隠れる皆既月食です。

皆既月食のとき、月はこんなふうに赤色に輝きます↓

今回の月食は日本全国で観察可能で、しかも月が完全に欠ける皆既の瞬間をしっかりと楽しむことができます。

赤く染まるブラッドムーンを見られる貴重なチャンスです。

そこで、今回は2026年3月3日の皆既月食を楽しむための完全ガイドを余すことなくお届けします。

ぜひブックマークに保存して、数年に一度の大イベントの準備をしておきましょう。

Contents

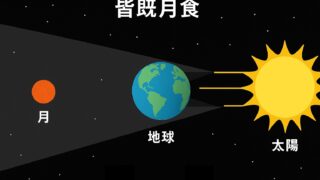

皆既月食とは?

皆既月食とは太陽・地球・月が一直線に並ぶときに起こる天文現象で、月が地球の影の中にすっぽりと入り込む現象を指します。

月は自ら光を放っているわけではなく、本来は太陽の光を反射して輝いています。

なので月が地球の影(本影と呼ばれる濃い影)の中に完全に隠れると太陽の光が直接届かなくなり、月全体が暗く沈んで見えるのです。

これが皆既月食です。

つまり、皆既月食とは太陽から見て月が地球の後ろに来て太陽の光が当たらなくなる現象のことです。

しかし、皆既月食の最大の特徴は月が完全に消えて真っ暗になるわけではないという点です。

「え、太陽の光が当たらないのなら真っ暗になるんじゃないの?」と思われるかもしれません。

しかし、実際には皆既月食のとき月はほのかに赤く輝きます。

一体どういうことなのでしょうか?

それには地球の大気が関係しています。

地球の大気が太陽光を屈折させるので、一部の光が影の中まで届きます。

このとき、青っぽい光は大気中の分子にぶつかって散乱してしまいます。

なので赤っぽい光だけが月に当たり、月が赤く見えるというわけです。

詳しい仕組みはこの記事で解説しています↓

この現象はブラッドムーン(血のような色の月)とも呼ばれ、世界各地で神秘的な出来事として語り継がれてきました。

たとえばヨーロッパや中東では不吉な前兆とされることがあり、日本でも古くは「月が食われる」と考えられて恐れられた歴史があります。

しかし、現在では皆既月食を見ても問題ないことがわかっています。

安心して観察しましょう。

また、月食には大きく分けて3つの種類があります。

それがこの3つです:

- 半影月食

- 部分月食

- 皆既月食

半影月食とは、月が地球の薄い影(半影)にだけ入る月食のことです。

この場合は肉眼ではほとんど変化がわかりません。

次に、月の一部が地球の濃い影(本影)に入るのが部分月食です。

部分月食ではまるで月がかじられていくような過程を肉眼で見ることができます。

そして最後に、月のすべてが本影に覆われるのが皆既月食です。

この場合は月全体が赤く輝きます。

月全体が赤く輝くのは皆既月食だけです。

だから赤い月を見られるのは数年に一度だけなんですね。

月食のとき、月は必ず東側から欠けていきます。

月が左から欠けることが多いので注目してみてください。

詳しくはこの記事で解説しました↓

このように、皆既月食には様々な科学的な現象が関わっています。

科学的にも面白いですが、肉眼でも楽しめるのでぜひ夜空を見上げてみてください。

皆既月食はいつ見れる?表にしてみた

2026年3月3日(火曜日)の皆既月食は20:33が一番の見頃です。

一番見やすい時間帯でいいですね。

大切な人と一緒に夜空を見上げて楽しめるでしょう。

月食の時間を以下にまとめました。

The Sky Live を参考にしました。

札幌で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 17:43 | 半影食開始 | 4.3° | 東 (E) |

| 18:49 | 部分食開始 | 15.8° | 東 (E) |

| 20:03 | 皆既食開始 | 28.4° | 東南東 (ESE) |

| 20:33 | 食の最大 | 33.2° | 東南東 (ESE) |

| 21:02 | 皆既食終了 | 37.6° | 東南東 (ESE) |

| 22:17 | 部分食終了 | 47.0° | 南東 (SE) |

| 23:23 | 半影食終了 | 51.5° | 南南東 (SSE) |

東京で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 17:43 | 半影食開始 | 2.4° | 東 (E) |

| 18:49 | 部分食開始 | 15.2° | 東 (E) |

| 20:03 | 皆既食開始 | 29.5° | 東南東 (ESE) |

| 20:33 | 食の最大 | 35.1° | 東南東 (ESE) |

| 21:02 | 皆既食終了 | 40.3° | 東南東 (ESE) |

| 22:17 | 部分食終了 | 52.0° | 南東 (SE) |

| 23:23 | 半影食終了 | 58.4° | 南南東 (SSE) |

大阪で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 17:43 | 半影食開始 | -1.1° | 東 (E) |

| 18:49 | 部分食開始 | 11.7° | 東 (E) |

| 20:03 | 皆既食開始 | 26.3° | 東南東 (ESE) |

| 20:33 | 食の最大 | 32.0° | 東南東 (ESE) |

| 21:02 | 皆既食終了 | 37.5° | 東南東 (ESE) |

| 22:17 | 部分食終了 | 50.2° | 南東 (SE) |

| 23:23 | 半影食終了 | 58.0° | 南南東 (SSE) |

那覇で見る場合

| 時刻 | フェーズ | 月の高度 | 方角(目安) |

|---|---|---|---|

| 17:43 | 半影食開始 | -9.3° | 東北東 (ENE) |

| 18:49 | 部分食開始 | 4.6° | 東 (E) |

| 20:03 | 皆既食開始 | 20.6° | 東 (E) |

| 20:33 | 食の最大 | 27.1° | 東 (E) |

| 21:02 | 皆既食終了 | 33.3° | 東 (E) |

| 22:17 | 部分食終了 | 49.0° | 東南東 (ESE) |

| 23:23 | 半影食終了 | 61.0° | 南東 (SE) |

今回の皆既月食では月が北半球寄りにいるので、沖縄からだと食の最大のとき少し低く見えます。

東京あたりが一番高く見えるので東京の人はラッキーですね。

月の高度や方角は見る場所によって違ってきますが、月食が始まる時間は全国共通です。

20:03から21:02までが狙い目なのでそのときに月を見ましょう。

それを過ぎるといつもと変わらない月になってしまいます。

今回の皆既食は1時間未満で短いですが、時間帯はみんなが起きていてちょうどいいのでぜひ見てみてください。

月の詳しい位置を解説

ここからは時間帯別の月の詳しい位置を解説していきます。

代表的に東京での位置を解説します。

他の地点での位置を知りたい方はプラネタリウムアプリ Sky Guide で調べてみてください。

今から登場する写真はすべて Sky Guide のスクリーンショットです。

Sky Guide はおうちからプラネタリウム気分が味わえるアプリで、星座や星空の写真をスマホから見ることができます。

描写がきれいなので大人でも十分楽しめます。

まさに大人のプラネタリウムといった感じですね。

詳しいことはこの記事で紹介しています↓

「実際にプラネタリウムまで足を運ぶのはめんどくさい」

「おうちプラネタリウムがいい」

「星座の位置をプラネタリウムで見たい」

という人にはもってこいのアプリです。

iOSしか対応していないのが残念ですが…

Android で星の位置を見たい方にはプラネタリウムアプリの Star Walk がおすすめです。

話がそれましたね。

ここからは時間ごとの月の位置を解説していきます。

17:43 -半影食開始-

17:43から月の半影食が始まります。

ただ、この時点では月が半影に入るだけなので肉眼では目立った変化は確認できません。

また、この時間はまだ日が沈んだ直後で月が地平線すれすれにいるのでそこまで見応えはないでしょう。

月は東にいます。

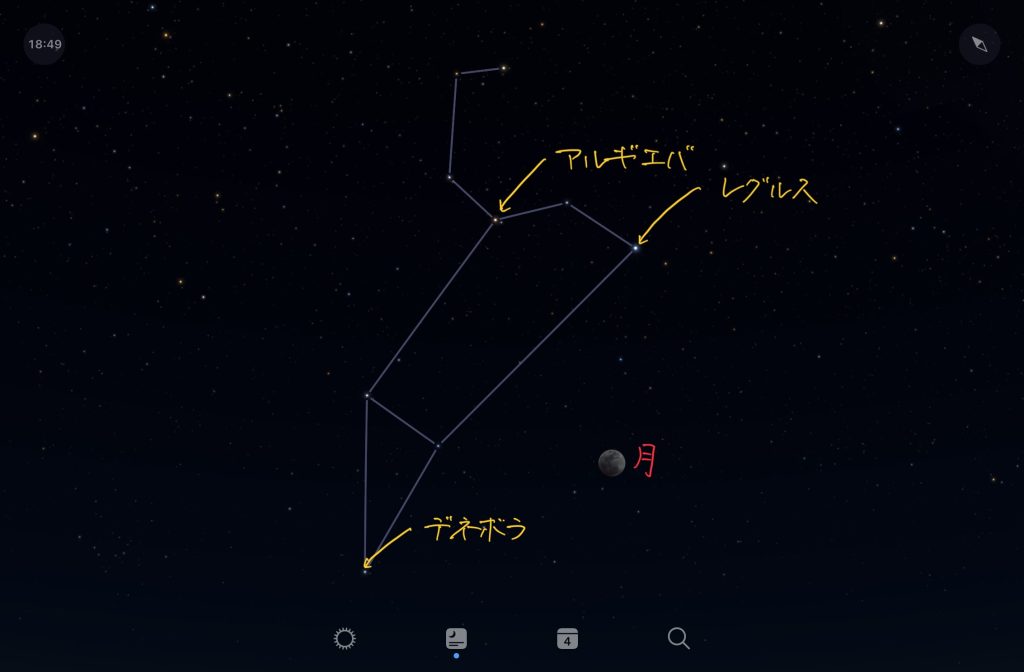

18:49 -部分食開始-

18:49になると部分食が始まります。

部分食とは月の一部が本影に入ることで、この頃から月が欠けてきます。

今回は月が東にいるので左下から欠けていくでしょう。

このとき月の方角は東で、しし座の方向にいます。

これがしし座です。

近くには1等星のレグルスもいます。

こんな感じで、月の上あたりに明るい星がいるなと思ったらそれはレグルスです。

また、南のほうにはまだ冬の星空が広がっています。

こんな感じで、オリオン座やおおいぬ座もまだ見ることができます。

おおいぬ座のシリウスは一番明るいので都会でも簡単に見られるでしょう。

カペラ・ポルックス・プロキオン・シリウス・リゲル・アルデバランを結ぶと冬のダイヤモンドになります。

こんな感じで冬の星座を味わうのも楽しいですよ。

20:03 -皆既食開始-

20:03になると月全体が赤く染まる皆既食が始まります。

ここからが皆既月食の見どころです。

月は東南東に移動してきます。

「あれ、月暗くて見つからないな」と思ったら東のほうを向いてください。

しし座のレグルスと赤く染まった月が見つかるでしょう。

また、皆既食が始まった頃には月の明かりが弱まるので星景写真を撮るチャンスです。

こんな感じでフレーミングすれば、皆既月食とおおいぬ座をなんとか一緒に撮ることができます。

この画角はフルサイズカメラに20mmのレンズをつけた場合です。

オリオン座といっしょに写したい場合は14mmのレンズや魚眼レンズがあればいいでしょう。

星景写真の撮り方はここで解説しています↓

星空は肉眼で見るのもいいですが、写真として残すのも素晴らしい体験になります。

興味があったら星空の写真を撮ってみてください。

20:33 -食の最大-

20:33に月が食の最大を迎えます。

このときの月の方角は東南東です。

東と南東の間を見れば大丈夫でしょう。

このときには月全体が真っ赤に輝きます。

一番見応えのある瞬間なので見逃さないようにしましょう。

21:02 -皆既食終了-

21:02には皆既食が終わります。

これで一番見応えのある時間は終わりです。

ここからはどんどん月の赤がなくなって明るくなっていきます。

月の方角は東南東です。

22:17 -部分食終了-

22:17には部分食が終わります。

ここまで来ると赤色の月はもう見れないですね。

見逃した方は残念ですが次の皆既月食まで待ちましょう。

月の方角は南東です。

23:23 -半影食終了-

23:23には半影食も終わります。

ここまで来ると普通の満月と同じ感じになってしまいます。

これで今回の皆既月食は終わりです。

このときの月の方角は南南東です。

皆既月食の観察のポイント

ここまでで皆既月食の時間と方角を紹介してきました。

ここからは皆既月食の観察のポイントを紹介します。

光を避けて観察しよう

皆既月食を観察するときに大切なのはなるべく人工の光を避けることです。

月食そのものは肉眼で十分に楽しめる明るさですが、都会の明るい夜空では月が赤銅色に変わったときにその色合いが街灯やビルの光にかき消されてしまい、印象が大きく損なわれてしまいます。

特に皆既食の最中は月の光が普段よりもはるかに暗くなるため、周囲の人工光の影響を強く受けやすいです。

強い光が近くにあると「あれ、月どこ?」となることも珍しくありません。

たしかに、満月は遥かに明るく都会でもばっちり見えます。

しかし皆既食の間の月は満月の数千分の一まで暗くなることがあり、肉眼では「ぼんやりと赤く浮かぶ光の球」に見える程度です。

なので街の灯りやネオンがある環境では月の赤さや影の濃さがはっきりとわからなくなり、「ただ暗くなったかな?」としか感じられないこともあります。

特に東京の歌舞伎町のような環境ではこと座のベガすら見えないこともあるので注意が必要です。

これを防ぐためには観察する場所選びが非常に重要ですね。

おすすめは東から南の空が開けた暗い場所です。

今回の2026年3月3日の皆既月食は南東の空に昇った月で起こります。

なので建物や山に邪魔されない視界が必要です。

さらに街灯や車のヘッドライトが直接視界に入らないような場所を選ぶと、赤く染まった月の姿をより鮮明に見ることができます。

たとえば河川敷や広い公園、海辺の堤防、山の中腹などがいいでしょう。

もし都市部に住んでいて遠出ができない場合でもなるべく街灯の少ない方向を探したり、高層ビルやマンションの屋上などを活用するといいと思います。

また、観察中は目を暗さに慣らすことも大切です。

スマートフォンの画面やカメラの液晶を頻繁に見てしまうと目が明るさに順応してしまい、月の淡い赤色が感じ取りにくくなります。

できれば観察中はスマホをポケットにしまうのがいいです。

どうしても使用する場合は画面の明るさを最小限にし、赤色フィルターやナイトモードを利用するのがおすすめです。

天体観測をする人の多くは赤いライトを用いますが、これは人間の目の暗順応を妨げにくいためです。

皆既月食も同じように、赤い光なら観察への影響を最小限にできます。

さらに、光害の少ない郊外や山間部に行けば月食と同時に周囲の星々も見やすくなります。

皆既月食では月の光が弱まるので、普段は満月の明るさでかき消されている星座や天の川がうっすらと浮かび上がることさえあります。

これは皆既月食ならではの現象であり、街中ではまず体験できない感動的な光景です。

赤く染まった月とその横で輝く星々を同時に見られるのは、都会の光を避けて観察した人だけが見られる特別な瞬間です。

私もそんな瞬間を一回は見てみたいですね。

ただ、皆既食が終わると星の光がかき消されてしまうので注意が必要です。

このように、光を避けて観察することは皆既月食を最大限に楽しむための大切な工夫です。

月の赤さを鮮やかに感じたい人や星の輝きを感じたい人は暗い場所を選んで観察するといいと思います。

双眼鏡を使おう

皆既月食は肉眼でも十分に楽しめる天体現象ですが、双眼鏡を使うことでさらに驚くような景色を見ることができます。

月が赤銅色に染まる様子や部分食のときに影がじわじわと広がっていく様子は双眼鏡をのぞいたときの方が圧倒的にわかりやすく、まるで月の世界に近づいたかのような臨場感を味わうことができます。

双眼鏡の最大のメリットは使いやすさです。

望遠鏡だと運んだりセットするのに時間がかかりますが、双眼鏡ならカバンに収まるサイズなので運ぶのが楽々です。

しかも望遠鏡とは違い、双眼鏡だと両目で観察できるので没入感も遥かに高いです。

また、双眼鏡を使うことで月の表面に現れるディテールもより鮮明に感じられます。

皆既中の暗い月をのぞくと普段は明るすぎて飛んでしまうクレーターの模様や、海と呼ばれる黒っぽい領域が浮かび上がります。

肉眼では「赤い丸」にしか見えなかった月が、双眼鏡を通すことで「赤銅色のクレーターに覆われた立体的な天体」へと姿を変えるのです。

この体験は、一度味わうと忘れられないほどのインパクトがあります。

双眼鏡を使う際におすすめなのは倍率が7~10倍程度のものです。

これ以上倍率が高くなると視野が狭くなり、月全体を捉えにくくなります。

逆に倍率が低すぎると肉眼との差があまり感じられません。

特に7×50や8×40といったモデルは天文観察の定番で視野が広く、暗い中でも月の赤さをしっかり捉えることができます。

観察のときは双眼鏡用の三脚やアダプタがあると観察がしやすいですが、なくても観察できます。

さらに、双眼鏡を使うことで月食と周囲の星々との対比も楽しめます。

皆既食の間の月は暗くなるので、普段の満月の夜には見えにくい星座が背景に浮かび上がります。

赤銅色の月と、そのそばで輝くしし座の星々を一緒に眺められるのは双眼鏡ならではの特権です。

特に星座好きの方には一生忘れられない体験になるはずです。

背景の星も見たい方は都会から離れて郊外に行くと見える星の数が増えるのでおすすめです。

このように、双眼鏡は手軽でありながら皆既月食の魅力を最大限引き出してくれる最強のアイテムです。

余裕があればぜひ買っておくといいでしょう。

ちなみに、私のおすすめは ニコン アクションEX 8×40 CF です。

詳しい解説はこの記事でもしてます↓

次の皆既月食はいつ?

「2026年3月3日の皆既月食を見逃した…」という人にも朗報があります。

日本で見れる皆既月食はまたやってきます。

それが2029年1月1日です。

お正月と皆既月食が重なるのは極めて稀なので注目度が高くなるでしょう。

お正月に家族揃って夜空を見上げてみてください。

詳しい話はこの記事でしているので読んでみてください。

最後に

今回は2026年3月3日の皆既月食を紹介しました。

2026年、ひな祭りの夜に赤い月が輝きます。

赤い月が夜空に輝く光景は圧巻なのでぜひ見てみてください。

きっと一生忘れられない思い出になるでしょう。

では。