レモン彗星(C/2025 A6)を撮影する方法を徹底解説!必要なカメラやレンズは?

最近はレモン彗星(C/2025 A6)が話題です。

SNSを見ていると、レモン彗星の綺麗な写真がたくさんあがっていますね。

特に有名なのがこの投稿です↓

私も思わず「きれい…」と言ってしまいました。

そこで、今回は綺麗なレモン彗星の写真を撮影するためのガイドを書いていきます。

ぜひ参考にしてみてください。

Contents

レモン彗星とは?

そもそもレモン彗星とはどんな天体なのでしょうか?

レモン彗星は2025年1月3日、アメリカのアリゾナ州のレモン山天文台で発見された彗星です。

そのときはまだ太陽から遠く離れた場所にありましたが、その後の観測で次第に明るくなりました。

2025年の秋には私たちの夜空に見えるほど接近すると予測されています。

レモン彗星は太陽のまわりを約1350年かけて回る長周期彗星です。

つまり、私たちが次レモン彗星を見れるのは1350年後ということになりますね。

一生に一度の貴重な観測チャンスです。

彗星は太陽に近づくと熱で氷が溶けてガスやチリが吹き出し、あの特徴的な尾ができます。

尾は太陽の反対方向に伸びるため、見える角度や長さは観測する時期によって変化します。

この彗星が最も注目されているのは、地球への最接近と太陽への最接近がほぼ同じ時期に起こるという点です。

2025年10月21日ごろには地球に最も近づき、続いて11月8日には太陽にも最接近します。

このタイミングの良さからレモン彗星は太陽光を強く浴びて活動が活発になり、4等級前後まで明るくなる可能性があると予想されています。

条件がよければ肉眼や双眼鏡でも見える明るさです。

ただし、彗星はとても気まぐれです。

核の大きさやガスの放出量によって予想より明るくなることもあれば、逆に暗くなることもあります。

彗星は「実際に近づくまで分からない天体」なのです。

そのため、世界中の天文ファンが観測を続けながら光度の変化を追っています。

日本では10月中旬から11月上旬にかけて、日没後の西の空で見られる見込みです。

彗星は太陽に近いため、観測できるのは日没後から1時間ほどの短い時間だけです。

太陽が沈んだあとの薄明の空で、地平線近くに姿を現します。

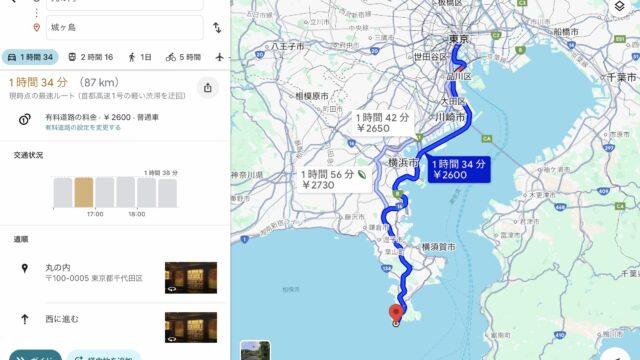

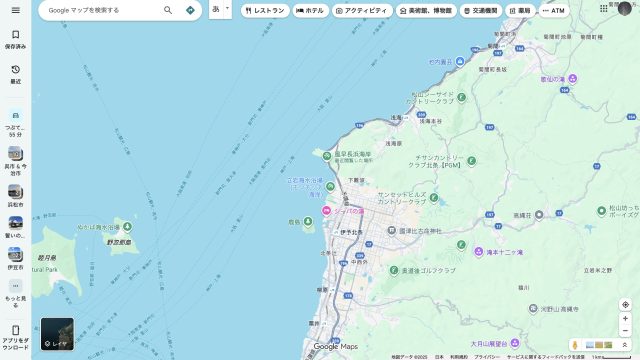

空が暗く、視界が開けた場所ほど見つけやすいので西の空が地平線まで見える海岸や高原が観測に向いています。

詳しい方角や時間はこの記事で書きました↓

レモン彗星はすでに多くの人によって尾が観測されていて、淡いガスの尾と塵の尾が分岐して見えるという報告もあります。

今後さらに太陽に近づくにつれて、尾が長く広がっていくでしょう。

天体写真家のあいだでは「2025年を代表する天体になるのでは?」と期待が高まっています。

まとめると、レモン彗星は

- 2025年1月に発見された長周期彗星

- 10月下旬から11月上旬に地球と太陽の両方に近づく

- 予想される明るさは4等級前後

- 日没後の西の空で短時間だけ見える

- 尾が長く広がる可能性がある

という特徴を持っています。

2025年の秋、空が暗く晴れた日には「長い旅をしてきた氷の旅人」を撮影できるかもしれません。

夜空の観測所の公式LINEに登録するとレモン彗星の最新情報が受け取れます!

10月のオリオン座流星群や12月のふたご座流星群の情報も発信しています。

特典としてIC1318星雲の写真と、今なら期間限定でオリオン座と冬の天の川の写真もプレゼントしています。

「レモン彗星はどこで見れるの?」というお悩み相談も受付中です。

よければ友だち追加してください!↓

これからは日没後が撮影チャンス

10月のはじめごろ、レモン彗星は未明の空、つまり夜明け前の北東の空に高く昇っていました。

早朝の冷たい空気のなかで、まだ暗いうちに望遠レンズを向けた人も多かったはずです。

しかし彗星は日ごとに太陽へと近づき、その軌道に沿って空の中をゆっくりと移動していきます。

現在では位置を大きく変え、日没後の西の空に姿を現すようになりました。

この変化こそが、これからの撮影において最大のチャンスとなります。

レモン彗星が太陽に近づくにつれて彗星の核表面では氷が昇華し、ガスやチリが大量に放出されます。

そのため尾が急速に伸び始め、明るさも上がっていくのです。

これからの時期、太陽光を最も強く受ける11月上旬の近日点通過に向けて、彗星は最も活動的な姿を見せるでしょう。

ただし、日没後に見えるということは観測時間がとても短いということでもあります。

太陽が沈んで空が暗くなり始めるころ、彗星はすでに地平線近くの低空にいます。

観測できるのはだいたい日が沈んでから30分経ち、空が暗くなってからの1時間ほどしかありません。

未明の北東の空にいたときと比べると時間は短く、高度も低いので条件は難しいです。

彗星の高さが低いので観測場所は特に重要です。

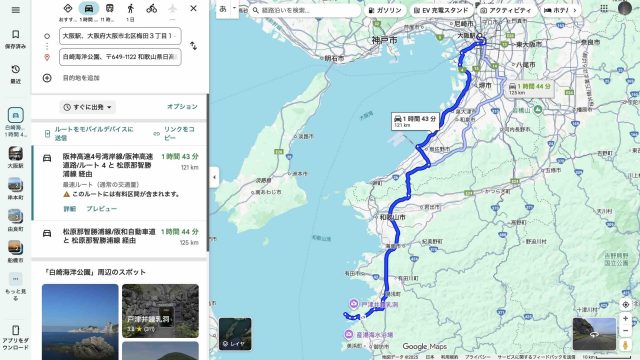

西の空が地平線まで開けている場所、たとえば海辺や岬、湖畔、展望台などが理想的です。

都市部や山の陰ではレモン彗星がすぐ隠れてしまいます。

また、レモン彗星は非常に淡い天体なので空の透明度や光害の少なさも成果を左右します。

市街地では地平線近くが明るく、彗星が埋もれてしまうことが多いので郊外の海辺や山間部の展望台に出かけるのがおすすめです。

日没後すぐに撮影を始められるように、明るいうちから機材を設置しておくと安心です。

このように、10月の後半からは「早起きして見る彗星」ではなく、「夕暮れに撮る彗星」へと観測スタイルが変わっていきます。

太陽に近づく今こそ、レモン彗星が最も輝きを増す時期です。

沈むまでのわずかな時間を逃さないよう、晴れた夕方はカメラと三脚を持って西の空に注目してみましょう。

北海道ならレモン彗星が長く見える!?

今回のレモン彗星は全国どこからでも観測のチャンスがありますが、実は北海道が最も有利な地域なんです。

というのもレモン彗星は天の北極に近い位置を通過するため、緯度の高い地域ほど日没後の空にとどまる時間が長くなります。

これは意外と知られていませんが、彗星撮影にとって非常に重要なポイントです。

具体的には、最も条件の良い時期(10月下旬)で比較すると

- 沖縄県ではおよそ2時間

- 東京都ではおよそ2時間半

- 北海道ではおよそ3時間

のレモン彗星を観測できる時間があります。

つまり、同じ日の夕方でも沖縄ではあっという間に沈んでしまうのに対し、北海道では1時間も長く撮影チャンスが続くのです。

わずか1時間の差ですが、これは天体写真の世界ではとても大きな違いです。

長く観測できるということはよりたくさんの写真を撮ることができ、結果として質のいい写真に仕上がります。

また、北海道は全国的に見ても空の透明度が高く、光害の少ない地域が多いのも魅力です。

市街地を離れれば空全体が驚くほど暗く澄み渡り、彗星の淡い尾をとらえやすくなります。

空気中の水蒸気量が少ないので薄明の時間帯でもコントラストが保たれ、低空の天体を撮影するには理想的な環境です。

天文学的に見ると、今回のレモン彗星は「北天を通る軌道」を描きながら太陽に近づいています。

赤緯がプラス方向にあるため南半球では観測時間が短く、日本のような北半球の地域が有利になります。

これがもし南天側の彗星であれば逆に北海道より沖縄のほうが条件がよくなりますが、今回はその逆です。

まさに北国でこそ長く楽しめる彗星といえますね。

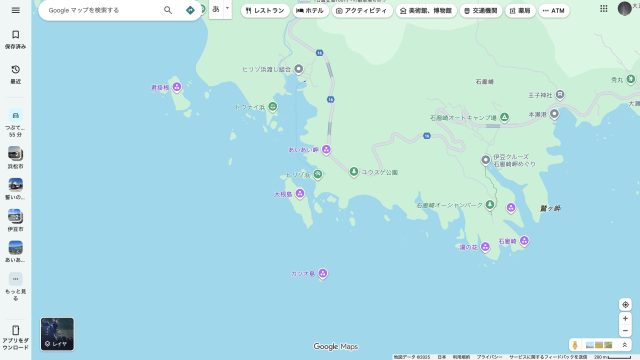

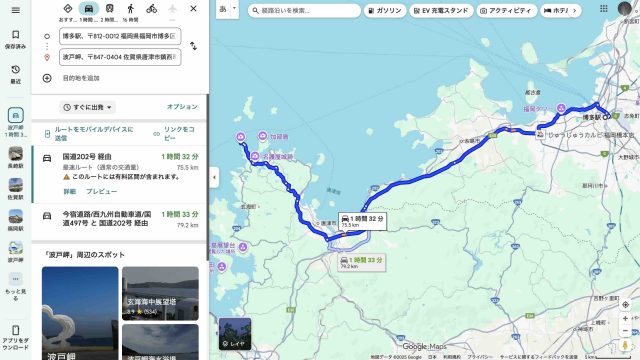

北海道でレモン彗星を撮影できる場所は以下の記事にまとめました↓

このように、北海道はレモン彗星を撮影するのに最も適した場所です。

もし余裕があれば、カメラを携えて北海道に旅行してみてはいかがでしょうか?

ただ、北海道以外では撮影できないということではありません。

今回のレモン彗星は日本全国から観測できます。

それでも、北海道ならレモン彗星を撮影できる時間が長いので魅力的ですよね。

夜空の観測所の公式LINEに登録するとレモン彗星の最新情報が受け取れます!

10月のオリオン座流星群や12月のふたご座流星群の情報も発信しています。

特典としてIC1318星雲の写真と、今なら期間限定でオリオン座と冬の天の川の写真もプレゼントしています。

「レモン彗星はどこで見れるの?」というお悩み相談も受付中です。

よければ友だち追加してください!↓

きれいに撮りたいなら機材を揃えよう

最近はスマートフォンのカメラ性能も上がり、「スマホでも星が撮れる」と話題になることがあります。

特に Google Pixel のカメラの進化はすごいですよね。

確かに、露出を長くしたりナイトモードを使えば、スマホでもレモン彗星の核をかすかに写すことはできます。

しかし、SNSで見かけるような尾が長く伸びた幻想的な彗星写真をスマホで再現するのは残念ながら不可能です。

彗星はとても淡く、大気や街明かりの影響を強く受ける天体です。

肉眼では見えても、スマホの小さなセンサーでは微弱な光を十分に捉えられません。

また、彗星はかなり小さいので撮影するにはかなり拡大しないといけません。

ただ、スマホについているレンズは広角で撮るために設計されています。

なので、拡大して撮影するとあっという間に画質が荒れてしまうんですよね。

一方で、ミラーレスカメラや一眼レフカメラを使うと作品の幅が一気に広がります。

高感度のカメラと明るいレンズを組み合わせてポータブル赤道儀で星の動きを追尾すれば、彗星の尾の細部までくっきりと写るような本格的な写真が撮れます。

実際に、私が去年撮った紫金山・アトラス彗星の写真がこちらです↓

今見たら下手だなーと思いますが…笑

それでもスマホで撮るよりも何倍も綺麗に撮れました。

彗星撮影はそう何度も経験できるものではありません。

今回のレモン彗星は約1350年に一度しか地球の近くを通らない長周期彗星です。

つまり、私たちの一生に一度出会えるかどうかの天体です。

せっかくの機会を「スマホで撮ったけれどよく写らなかった…」と後悔するよりも、思いきって必要な機材をそろえて挑戦したほうが満足度は何倍にもなります。

とはいえ、高価で大きな望遠鏡を用意する必要はありません。

ミラーレスカメラと135mmくらいの明るいレンズ、そしてポータブル赤道儀と三脚があれば、十分に本格的な天体写真が撮れます。

これらは一度そろえてしまえば流星群や星景写真など、今後あらゆる天体撮影に活用できる一生ものの道具になります。

スマホで撮る「証拠写真」か、専用機材で残す「作品」か。

その違いは写真を見返したときの感動にあらわれます。

一生に一度のチャンスだからこそ、機材への投資は決して無駄ではありません。

SNSにすごい作品を上げている人たちは、裏ではコツコツと機材に投資を続けています。

なのであなたも少し勇気を出して、本格的な撮影環境を整えてみましょう。

それが後悔のない一枚につながるはずです。

私もミラーレスカメラを持ってるので、わからないことがあったらいつでも聞いてください。

レモン彗星を撮影するのに必要な機材

ここからはレモン彗星を撮影するのに必要な機材を紹介します。

レモン彗星を撮影するのに必要なのは

- カメラ

- レンズ

- ポータブル赤道儀

- 三脚

- SDカード

- レリーズ

- レンズヒーター

です。

ひとつひとつ説明していきます。

*すでに持っている方はスルーしてくださいm(*_ _)m

カメラ

レモン彗星のような淡い天体を撮影するには、まず高感度性能とノイズ耐性があるカメラが必要です。

太陽に近い彗星は観測できる時間が短く、明るさも限られています。

わずか数十分の間に光を集める必要があるため、ノイズが少なく暗い場所での描写力に優れたカメラを選ぶことが成功の鍵になります。

おすすめはフルサイズミラーレスカメラです。

フルサイズカメラはセンサーサイズが大きく光を受ける面積が広いので、暗い天体の光を効率よく取り込めます。

特に最近のフルサイズミラーレスは高感度耐性が非常に優れていて、ISO(感度)をあげてもノイズが出にくいです。

センサーが狭いAPS-C機やマイクロフォーサーズでも撮影は可能ですが、ノイズが出やすいので複数枚を合成するのがおすすめです。

また、RAW撮影に対応していることも重要な条件です。

JPEGで撮ってしまうと後処理がしづらくなります。

必ずRAWで撮影できるカメラを選びましょう。

ただ、ミラーレスカメラはバッテリーの消費が激しいです。

予備バッテリーを複数持っていくか、不安な場合はモバイルバッテリーやポータブル電源を持っていって給電しながら撮影するのがおすすめです。

できるだけ安いカメラがほしい人 (10万円台)

「カメラはできるだけ安く済ませたい」という人にはAPS-Cカメラをおすすめします。

マイクロフォーサーズカメラもありますが、ピクセルサイズが小さすぎるので星空撮影にはあまり向きません。

10万円台で手に入るのはミラーレスだと

- Nikon Z fc

- Canon EOS R10

があります。

ただ、ネットで調べたところ星空撮影ではほとんど使われていないようです。

「どうしても予算を抑えたい」という場合でなければ避けるのがいいでしょう。

予算を抑えたい場合でも中古の一眼レフカメラを探すのが一番です。

中価格帯のカメラがほしい人 (20万円台)

20万円ほどあれば、高性能のフルサイズミラーレスを手にすることができます。

おすすめの機種はこちらです↓

- Nikon Z6II (私が使っています)

- Canon EOS R8 (Canonの中ではトップクラスの高感度)

- Sony α7 III (旧モデルだけど未だに使える)

星空撮影の作例はこのサイトに載っています↓

この3機種は画素数は控えめですが、その分ノイズが少なく高感度なのでおすすめです。

特に Nikon Z6II は「星景写真に最適化されたカメラ」と言ってもいいでしょう。

詳しくはこの記事でレビューしました↓

カメラを購入する際はキットレンズがついていない、ボディのみのものを買ったほうが安くなります。

レンズはあとで買うことになるので、ボディとレンズは別々に買いましょう。

ただ、カメラを普段使い用にもするならキットレンズは便利です。

星空撮影だけならキットレンズは不要、普段の撮影にも使いたいならあったほうが便利ですね。

ハイエンドカメラがほしい人 (30万円台以上)

星景写真であれば20万円台のフルサイズミラーレスカメラで十分です。

それ以上お金をかけると、今度は

- 画素数が多い

- AF(オートフォーカス)が速い

- 連写コマ数が多い

といった性能が上がっていくようになります。

星空撮影ではそこまでの性能は求められません。

ハイエンドカメラはどちらかというと野鳥撮影向きですね。

野鳥を撮る予定がなければ Nikon Z6II や Canon EOS R8, Sony α7 III で十分だと思います。

レンズ

カメラより難しいのがレンズです。

カメラには「マウント」と呼ばれる規格があって、それに合うレンズでなければつけることができません。

代表的なのが

- Zマウント:Nikonのミラーレスカメラ

- RFマウント:Canonのミラーレスカメラ

- Eマウント:Sonyのミラーレスカメラ

- Lマウント:Leica, Panasonic, Sigma のミラーレスカメラ

です。

会社ごとにマウントが違うので注意しましょう。

レンズには焦点距離というものがあり、焦点距離が長いほど拡大して撮影できます。

レモン彗星は意外と小さく、普通の星景写真とは違うレンズが必要になってきます。

なのでおすすめなのは135mmから200mmのレンズですね。

また、焦点距離ともうひとつ重要なのがf値です。

f値は小さいほど明るく、その分彗星撮影に有利になります。

おすすめは最低でもf/2.8ですね。

f値が小さいレンズはその分高くなります。

また、星空を撮るときに安いレンズだと収差(色にじみや星の変形)が起きる場合があります。

カメラと同じく、レンズも非常に重要な部分なのでケチらず投資しましょう。

ここではマウントごとにおすすめのレンズを紹介します。

Zマウント

NikonのZマウントはサードパーティが少なく、高いレンズばかりです。

Nikonの囲い込み戦略なので仕方ないですね…笑

その分レンズの質はすごくよくて、私はZレンズを使っていて不満に思ったことはありません。

レモン彗星におすすめなのが

- NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S (万能型)

- NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena (性能はピカイチだが高い)

のどちらかです。

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S の作例

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena の作例

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S はマクロ撮影にも使える万能レンズです。

私は持ってませんが、このブログによるとf/2.8でもおかしな収差はなく、安心して使えそうです。

彗星撮影ならf/2.8でも問題ないですね。

価格も10万円台なので買いやすいでしょう。

しかし、 NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena は完全に性能に振り切ったブランドモデルです。

性能はZレンズの中でも最高峰ですが、価格は40万円ほど…。

余裕のある方は検討してみてはどうでしょうか。

RFマウント

CanonのRFマウントもZマウントと同じく、サードパーティが少ないです。

なので純正レンズが主な選択肢になります。

おすすめは

- RF100mm F2.8 L MACRO IS USM (万能型)

です。

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM の作例

高価な RF135mm F1.8 L IS USM もありましたが、星空撮影に使っている人が見つからなかったので外しました。

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM で十分でしょう。

Eマウント

SonyのEマウントはサードパーティのレンズが多く、品揃えが豊富なのがいいところです。

レモン彗星でおすすめなのが

- Sony FE 135mm F1.8 GM

- Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro (Art)

の2つです。

Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro (Art) の作例

特に Sony FE 135mm F1.8 GM は評判がよく、作例を見ても素晴らしい写真ばかりです。

予算に余裕があれば検討してみてください。

ポータブル赤道儀

次に、レモン彗星をきれいに撮影するうえで欠かせないのがポータブル赤道儀です。

普段は意識しないですが、星は地球の自転によって常に動いています。

彗星も同じです。

なので、三脚に固定しただけで撮影すると星が線のように流れてしまいます。

特に彗星のように淡い天体は長時間露光で光を集める必要があるため、星の動きに合わせてカメラをゆっくり回転させる装置が不可欠です。

そこで登場するのが赤道儀です。

ポータブル赤道儀は本格的な天体望遠鏡で使う大型赤道儀を小型・軽量化したもので、

「星を止めるためのカメラ用モーター付き雲台」と考えるとわかりやすいでしょう。

重量は1kgほどで、リュックサックにも入るサイズです。

乾電池やモバイルバッテリーで動作するタイプが多く、屋外でも手軽に使用できます。

135mm前後のレンズであれば、極軸望遠鏡を使えば追尾精度も十分です。

これがあるかないかで、写真の出来が劇的に変わります。

使うときのポイントとして、極軸合わせが不可欠です。

赤道儀の回転軸を天の北極(ポラリスの近く)に正確に向けることで、地球の自転と同じ動きを再現します。

極軸がずれていると星が流れてしまうので、撮影前に必ず時間をかけて調整しましょう。

最近のモデルではスマホアプリで星の位置を確認できたり、自動で極軸合わせをサポートする機能も搭載されています。

おすすめ機種としては、

- Vixen ポラリエU (私も使っています)

- Kenko スカイメモS (コスパがいい)

- Sky-Watcher Star Adventurer GTi (少し重いが本格的な撮影にも対応)

といったモデルが人気です。

どれも国内外で天体写真家に支持されていて、135mm程度のレンズなら十分な追尾性能があります。

ただ、ポラリエUは極軸望遠鏡と極軸微動雲台が別売りなので買う必要があります。

「別売りはコスパが悪い…」という方はスカイメモSの雲台付きセットがおすすめです。

赤道儀を使う最大のメリットは、露光時間を大幅に伸ばせることです。

固定撮影では5秒ほどで星が流れてしまいますが、追尾すれば30秒以上の露光も可能になります。

これによって、彗星の淡い尾やガスの広がりまでしっかり写し出すことができます。

さらに、数十枚の写真を撮ってスタック(合成)すれば尾の構造や色の違いまで見えるようになります。

撮影時間が長くなるほどノイズが減って滑らかになるので、できるだけ多くの写真を撮ることが大切です。

三脚

次に重要なのが三脚です。

赤道儀に付属している三脚があればいいですが、ない場合は別で買う必要があります。

おすすめなのがSLIKのカーボン三脚の E74II AC です。

SLIKシリーズでは最も安いですが、耐荷重が4kgあるので十分です。

私もSLIKの三脚を使っていますが、雲台が動かしやすく軽くて頑丈なので重宝しています。

SDカード

スマホと違い、カメラで撮影するときにはSDカードが必要です。

ただ、彗星の撮影では激しく連写するわけではないのでそこまでの性能は必要ありません。

おすすめはSandiskのSDカードです。

RAWで撮影することを考えると128GBあると安心でしょう。

レリーズ

次に必要なのがレリーズです。

レリーズとは撮影枚数と間隔を事前にセットできるタイマーのことで、カメラに直接触れなくても撮影できるすぐれものです。

最新のカメラではカメラ内部でタイマーを設定できるものもありますが、中にはできないものもあります。

カメラのボタンを押すとブレの原因になるので、必ずレリーズを通して撮影するようにしましょう。

私は前は2000円くらいの安いレリーズを使っていたのですが、外すときに端子が抜けて壊れてしまいました。

撮影中に壊れてチャンスを逃さないよう、信頼できるレリーズを使うのがいいです。

おすすめは私も使っているこれです:

Nikon用↓

Canon用↓

Sony用↓

レンズヒーター

最後に紹介するのがレンズヒーターです。

この時期になると夜は冷え込み、特に海沿いや高原だと結露するリスクがあります。

レンズが結露したら何も写らなくなり、その瞬間に撤退することになります。

それはなんとしても避けたいですよね。

そこで登場するのがレンズヒーターです。

レンズヒーターとは、巻き付けるだけでレンズを温めてくれる機械のことです。

これがあるだけで結露しなくなるので絶対持っていってください。

ただ、USB給電がないと動かないのでモバイルバッテリーやポータブル電源を持っていくといいでしょう。

私のおすすめはこれです↓

ソフトフィルターは使わないほうがいい

星景写真でソフトフィルターを使う人がいますが、彗星撮影では使わないほうがいいです。

なぜかというと、ソフトフィルターを使うと星がにじんでスタック処理でエラーが出るからです。

星が肥大化し、小さい星の数が減って写ってしまうのでやめましょう。

彗星撮影の手順

ここまでは機材の話でした。

ここからは、実際にレモン彗星を撮影するまでの流れをステップごとに解説します。

彗星撮影は一見難しそうに思えますが、基本の順番を守れば誰でもきれいな写真を残せます。

現場で焦らないためにも、あらかじめ手順をイメージしておくことが大切です。

詳しく解説するので参考にしてみてください。

1. 三脚をセットする

まずはしっかりした三脚を立てましょう。

私がさっき紹介した三脚がベストです。

地面が平らで、風の影響を受けにくい場所を選んでください。

三脚が不安定だと長時間露光でブレてしまうので、脚をしっかり開いて重心を低くしましょう。

脚が開ききっていないと不安定になり、途中で倒れてしまう可能性があるので広い場所で三脚を立てることが大切です。

2. 極軸合わせ

次にポータブル赤道儀を三脚に載せ、極軸を合わせます。

極軸合わせとは、赤道儀の回転軸を地軸に合わせる作業のことです。

北半球の場合は北極星(ポラリス)が目印になります。

北の方角にあり、カシオペヤ座と北斗七星の間にある明るい星が北極星です。

北極星のあたりが天の北極なので、極軸望遠鏡をのぞいて北極星が視野に入るようにがんばってください。

慣れないうちは難しいですが、慣れてしまえば簡単にできるようになりますよ。

そして、天の北極と北極星の位置には若干のズレがあります。

それをリアルタイムで知ることができるのが極軸アプリです。

PF-L Assist, Polar Scope Align といったアプリがあります。

ただ、慣れないうちは北極星が視野に入るだけでも大丈夫です。

ここが一番難しくて一番重要なポイントなので焦らずやりましょう。

3. カメラを取り付ける

ここでようやくカメラを載せることができます。

SDカードと充電したバッテリーを入れ、レンズを装着したカメラを赤道儀に取り付けます。

バランスが崩れないよう、プレートをしっかり固定しましょう。

レンズはさきほど紹介したものがいいと思います。

装着後、軽く手で動かしてガタつきがないか確認します。

三脚のネジが緩んでいると、長時間露光でわずかに動いて星が流れることがあるので要注意です。

ここで、カメラのRAW撮影モードがオンになっているかどうか確かめてください。

後で画像処理するときにはRAWでないとできなくなってしまいます。

また、ホワイトバランスは何でもいいのでとりあえず固定してください。

ホワイトバランスがオートだと、あとで画像処理するときにとんでもなく大変になってしまいます。

おすすめは蛍光灯モードですね。

4. レンズヒーターを取り付ける

カメラを取り付けたらレンズにレンズヒーターを巻きましょう。

使い方は簡単で、レンズにヒーター部分の布を巻いて電源を入れるだけです。

私が紹介したレンズヒーターは布の部分に加工がしてあるので、巻いてくっつけるだけで固定されます。

出力は Low, Mid, High の3種類ありますが、迷わず High にすることをおすすめします。

これだけでレンズが結露することはなくなるはずです。

5. 明るい星でピント合わせ

次にするべきことがピント合わせです。

彗星は暗いので、まずは明るい星を探しましょう。

明るい星がライブビューに写ったら拡大し、ピントリングを少しずつ回して星が最も小さくなる位置を探します。

地道な作業ですが、非常に大切なステップです。

ピントが合ったらマスキングテープで固定しておきましょう。

ピントがずれていると、どんなに追尾が完璧でも尾がぼやけてしまいます。

6. 星図アプリで彗星を探す

次に、スマートフォンの星図アプリ(Sky Guide など)を使ってレモン彗星の位置を確認します。

“C/2025 A6” と入力すればレモン彗星が出てくるはずです。

すると、レモン彗星が空のどの方向に見えるかがわかります。

彗星は毎晩少しずつ位置を変えるので、前日に見えた方向とずれていることが多いです。

アプリを頼りに、視野の中に淡い光の点が入るようカメラの向きを微調整します。

7. 試し撮りをする

構図とピントが決まったら、まずは試し撮りをして写り具合を確認します。

おすすめの設定は シャッタースピード 30秒、絞り f/2.8, ISO 3200 です。

明るいレンズであれば f/2 にしても大丈夫でしょう。

モニターを拡大して彗星が写っているかをチェックしてください。

明るすぎたらISOを下げ、暗すぎたらISOを上げるのがいいですね。

また、このとき彗星の尾の方向を確認するのも大事です。

彗星の尾が目一杯写るように、彗星の核の部分を中央からずらすといいでしょう。

8. 30秒の写真をとにかく撮りまくる

準備が整ったらいよいよ本番です。

赤道儀の追尾をオンにして、30秒のシャッタースピードで何十枚も連続撮影します。

後でいくつもの画像を使ってスタック処理を行うので、できるだけ枚数を稼ぐのがポイントですね。

撮影中はカメラを触らないようにするためにリモートレリーズを使うと便利です。

撮影時間の目安は1時間ほどですが、できるだけ長いほうがいいです。

彗星が沈むまで粘りましょう。

9. 地上風景を撮る

彗星の撮影が終わったらすぐに赤道儀の電源をオフにして、カメラを固定撮影モードに切り替えます。

赤道儀を使うと星は止めて撮影できますが、地上風景はぶれてしまいます。

そこで、今度は赤道儀の電源を切ることで地上風景をぶれずに撮れます。

空の部分と地上部分を別々に撮り、あとで合成するのが彗星撮影の一般的なやりかたです。

地上風景も暗いとノイズが入ってしまうので、30秒で5枚くらい撮ってあとで重ねればノイズが抑えられます。

10. 家に帰って画像処理

撮影が終わったら、今度は家に帰ってパソコンで画像処理をします。

撮ったRAWデータを星空の部分と地上部分に分け、それぞれ複数枚合成します。

Sequatorというソフトが使いやすくておすすめです。

画像処理は奥が深いので色々試してみてください。

最後に

これで彗星撮影の仕方の解説は終わりです。

「意外と難しそう」と思われたでしょうか?

確かに、彗星撮影はやったことのない人から見れば難しいです。

しかし、慣れてしまえば簡単に撮影できるようになります。

レモン彗星は11月上旬までは空にいるので、天気が晴れている限りチャンスはあります。

はじめは失敗するかもしれませんが、何回も挑戦してみてください。

私も最初は下手でしたが、今では赤道儀の扱いも慣れるようになりました。

わからないことがあれば、遠慮なく質問してください。

では。

今回紹介した商品

Nikonのカメラ・レンズ・レリーズ

Canonのカメラ・レンズ・レリーズ

Sonyのカメラ・レンズ・レリーズ

赤道儀

三脚

SDカード

レンズヒーター

夜空の観測所の公式LINEに登録するとレモン彗星の最新情報が受け取れます!

10月のオリオン座流星群や12月のふたご座流星群の情報も発信しています。

特典としてIC1318星雲の写真と、今なら期間限定でオリオン座と冬の天の川の写真もプレゼントしています。

「レモン彗星はどこで見れるの?」というお悩み相談も受付中です。

よければ友だち追加してください!↓