即興で書いた短編を公開するシリーズ、「即興文学」です。

今日は「残光を見上げた夜」をお届けします。

本文

私は自分の部屋でひとり、親友と撮ったプリクラを眺めていた。

彼女が亡くなってから今日でちょうど一ヶ月が経った。

一ヶ月前、交通事故が起きた。

私は現場にいなかったが、彼女は猛スピードで走るスポーツカーにひかれたらしい。

私が病院に着いたとき、彼女はすでに息を引き取っていた。

私は無力だった。

「私があのとき一緒にいたなら、彼女を守れたかもしれない」

無理だった。

彼女はもうこの世にはいない。

私ひとりだけが取り残されてしまった。

今は9月。

夏休みは終わったが、学校には行けていなかった。

彼女とのLINEの履歴を読むたびに、スマホの画面に雫が落ちていった。

ある同級生から「もう立ち直りなよ」と言われた。

私はそのLINEを既読無視にした。

「もう私も終わりだ」

私はベランダに出た。

日が沈もうとしていた。

「あの子の代わりに私が死ねばよかったのに」

下を見下ろした。

地面は遠かった。

今すぐ消えてしまいたかった。

だが、怖くて無理だった。

彼女との最後のLINEをもう一度読む。

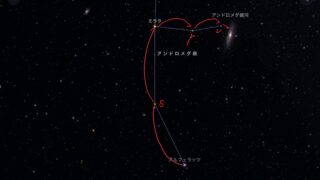

彼女:「アンドロメダ銀河って知ってる?」

私:「知らない!でも調べたら綺麗だね!いつか、一緒に見にいきたいね」

彼女:「そうだね!250万光年先にあるんだってさ笑 双眼鏡でも見れるかな?」

その言葉で止まっていた。

私が返信する前に彼女は去ってしまった。

「あの子は今どこにいるんだろう」

私は彼女が遠い世界で苦しんでいないか、不安だった。

そのとき、母親が私を呼んだ。

「あの子のお姉さんだって。ちょっと来て」

私はびっくりした。

玄関の扉を開けた。

「急にごめんね。心配になって来たんだ」

私の親友の姉がいた。

葬式のとき、彼女は声をあげて泣いていた。

それにつられて私も泣いていた。

「最近学校行けてないって聞いたんだ」

私は黙り込んだ。

「私なんか、もうどうでもいいです」

重い空気が流れた。

「私の妹のこと、大事にしてくれてたんだね。ありがとう」

私はずっと俯いたままだった。

「私も妹を失って悲しい。今も立ち直れてない。でも、私にも力になれることがあるかもしれないって思って来た」

私は重い口を開いた。

「私が守ってあげれば、彼女は死ななかったんです。私のせいです。だから、私なんか生きてる価値ないです」

彼女は暗い表情になった。

しばらくの間沈黙が流れた。

「すみません。私にはもう何もできないです。帰ってもらえますか」

私には彼女の善意すら苦痛だった。

私はまた自分の部屋に戻ろうとした。

「そういえば、アンドロメダ銀河って知ってる?」

私はびっくりした。

「…はい。知ってるんですか」

「うん。あの子のLINE見たら、最後にアンドロメダ銀河見たいって言ってたよ」

「…そうですね。でも、私は彼女に見せてあげることができませんでした」

彼女は少しの間黙っていた。

「たしかに、あの子はもうこの世にはいない。でも、実はあの子はあなたにアンドロメダ銀河を見てほしかったんじゃないかな」

私はあの会話を思い出す。

「アンドロメダ銀河って知ってる?」

「知らない!でも調べたら綺麗だね!いつか、一緒に見にいきたいね」

「そうだね!250万光年先にあるんだってさ笑 望遠鏡探してみる!」

私はそれを思い出して、泣きそうになってしまった。

「私だって、あの子と一緒にアンドロメダ銀河見たかったんです。でも、もう叶わないなんて…」

彼女が私の手を握ってくれた。

「私も妹を失ってつらい。悲しいよ。でも、あの子は親友だったあなたのことをすごく大事にしてた。だから私にできることはないかって、今悩んでる」

私はただ涙をこらえることしかできなかった。

「家に双眼鏡があるんだ。きっとあの子が使いたかったやつかもしれない。今からアンドロメダ銀河を見に行ってみない?」

私は黙っていた。

彼女の顔から視線をそらした。

「アンドロメダ銀河を見たからって、何か変わるんですか?あの子が生き返るんですか?」

彼女は深く悲しんでいるように思えた。

私の発言で傷ついたのかもしれない。

だが、私にはそんなことしか言えなかった。

「たしかに、アンドロメダ銀河を見たからといってあの子は生き返らないよ。でも、あの子との最後の約束でしょ?」

私ははっとした。

「最後の約束、ですか…。彼女はきっと、私にアンドロメダ銀河を見せたかったのだと思います。でも今は気持ちの整理ができてなくて。全てを遠ざけてしまっている感じです」

私の親友のお姉さんは黙って私の話を聞いていた。

「そっか。星を見たら何か変わるかもしれない。今から車出すから、一緒に来る?」

私は少しの間考えた。

「はい。行ってみます」

それから私たちは車に乗り、夜の高速道路を走った。

私は助手席に乗っていたが、ほとんど何も話さなかった。

気づいたときには真っ暗な駐車場に着いていた。

「ここ、星が見える穴場なんだよ」

私は車から降りた。

そこには、無数の光たちが瞬いていた。

「すごい…」

夜空が光の点で埋め尽くされていた。

「これ全部星なんですか?」

「そうだよ。全部星。ひとつひとつが輝いているんだよ」

私はその姿に釘付けになっていた。

「あれが夏の大三角だよ」

私は3つの特に明るい光の玉を見つけた。

中でも下側の星が一際明るかった。

「あの明るいのはベガ。こと座の星なんだよ。周りに星が3つくらいいるでしょ?」

「本当ですね。なんか小さくまとまってます。楽器みたいです」

「綺麗だよね」

私はそのこと座の姿に夢中になっていた。

「上のほうはデネブ。はくちょう座の星だよ」

私はベガの少し上のほうを見た。

もうひとつ明るい星が輝いていた。

「デネブが白鳥の尾なんだよ。白鳥が羽を広げてる様子、わかる?」

なんとなく、縦線と横線がクロスしている様子が見えた。

「たしかに。なんか羽を広げてますね」

私はその白鳥の姿をしばらく眺めていた。

その白鳥はただの星の集まりなのに、本当に飛んでいるかのように見えた。

「はくちょう座には網状星雲っていう超新星残骸があるんだよ」

「もうじょう、せいうん…?」

「うん。昔に大きな星が爆発して、死んだんだ。その名残が今も明るく残ってるの」

私はその言葉がひっかかった。

「死んだ星は跡形もなくなるんじゃないんですか?」

「違うよ。死んだ星の周りには明るい光が残るんだよ」

私はその言葉を深く味わっていた。

「それで、アンドロメダ銀河はどこなんですか?」

「あっちのほうだと思う」

彼女ははくちょう座とは反対のほうを指差した。

「あれがアンドロメダ座だと思う」

明るい星が3つあった。

だが、星座の形はよくわからなかった。

「真ん中の星がミラクって言うんだよ」

私はその星を眺めていた。

「そこから左上に行くと、アンドロメダ銀河があるの」

私はミラクの左上を見た。

何も見えなかった。

「え、何もいないですけど」

「双眼鏡を使えばわかると思う。探してみて」

彼女は手に持っていた双眼鏡を渡してくれた。

「まずはミラクを探すんだよ」

「星がなんかぼやっとしてるんですけど…。私の目が悪いんですか?」

「ピントが合ってないんだと思う。真ん中のリングを動かしてみて」

私は双眼鏡の真ん中のリングを少しずつ回した。

星がどんどん小さくなっていった。

「ピント合いました。なんかすごくよく見えますね」

「よかった」

私はミラクを探した。

「うーん、なかなか見つからないです」

ミラクはオレンジ色だった。

だが、オレンジ色の光が見つからなかった。

「方向が下すぎるよ。もっと上にあげないと。上を見ないと見えてこないこともあるよ」

私はその言葉にはっとさせられた。

まるで今の私を言い表しているかのようだった。

私は双眼鏡を少しずつ上のほうにあげていった。

「あ!なんかオレンジ色の明るい星がありました!」

「それがミラクだと思う!あとはそこから少しずつ左上に動かしていって」

私は双眼鏡を少しずつ左上に動かしていった。

「途中に白っぽい星が2ついるはずだよ」

「ほんとだ!白っぽい星がいました」

「あとはもう少しだけ左上に動かすだけだよ」

私は双眼鏡をさらに左上に動かした。

視野の中にぼやっとした光の塊が入った。

「なんか円盤みたいなのがありますけど」

「それがアンドロメダ銀河だよ」

私はその姿に少しがっかりした。

「もっと派手に見えると思ってました」

「まあ双眼鏡だからね。でも見えるだけでもすごいでしょ?250万光年も先にいるんだから」

「たしかに、ですね」

そう思うと、私はその円盤がただの光の塊ではない気がした。

「あの子も、どこかでアンドロメダ銀河を見ているのでしょうか」

彼女は少し考えてから言った。

「うん。多分、どこかで見てるんじゃないかな。宇宙は広いから、どこにいるかわからない。でも、死んで全部なくなるわけじゃないと思う。大切なものはきっと残り続けるんじゃないかな」

私はその言葉を静かに聞いていた。

「そうですよね。彼女はもうこの世界にいないけど、私の親友でいてくれてよかったです。彼女の存在は今でも私の中にずっと残ってます」

私は双眼鏡から目を離した。

肉眼ではアンドロメダ銀河は見えなかった。

でも、肉眼では見えないだけで双眼鏡を通せば見れるんだ。

「本当に空が暗い場所だとアンドロメダ銀河も肉眼で見えるらしいけどね」

「そうなんですね。肉眼で見るとどんな感じなのか、少し気になります」

私の頭上には今もアンドロメダ座が輝いている。

「今日ここ来てよかった?」

彼女が少し震えた声で私に聞いた。

「はい。星を見て、少しだけ楽になれました。でも、まだつらいです。隣にあの子がいたらどんなによかったか、とずっと考えてしまいます」

「…そうだよね。私もすごくつらいけど、あなたと今日ここに来れてよかった。でも、忘れられないのは大切だったからじゃないかな。忘れなくていい。それだけで、あの子に生きた意味があると思う」

私はその言葉を深く聞いていた。

「ありがとうございます」

そのとき、私は「親友のことを忘れられなくても大丈夫なんだ」と思えた。

星は死んでも爪痕を残していくらしい。

私が彼女にとっての爪痕になれたなら。

そう思うだけで、少しだけ自分を許せた気がした。