天体写真の世界に足を踏み入れると「どの望遠鏡を選べばいいか?」という壁にぶつかりますよね。

そんな中で注目を集めているのが、William OpticsのRedCat51です。

「軽い・かっこいい・写りもいい」と評判のこの望遠鏡、果たして本当に天体写真で使えるのでしょうか?

実際に使用した体験をもとに、メリット・デメリット含めて徹底レビューしていきます。

購入はYahooショッピングがおすすめ↓

Contents

RedCat51ってどんな望遠鏡?

RedCat51は台湾の光学機器メーカー William Optics (ウィリアム・オプティクス) が製造・販売している、焦点距離250mm・口径51mmの小型屈折望遠鏡です。

私のRedcat51は結露対策でアルミシートで巻いてしまっていますが笑

一見するとまるでカメラレンズのような外観をしていて、洗練された赤いデザインが特徴ですね。

Redcatなので「赤猫」という愛称で親しまれています。

見た目の美しさだけでなく性能・携帯性・設計思想のいずれにおいても非常に高く評価されていて、天体写真用として世界中のアマチュア天文家から注目を集めている製品です。

まず特筆すべきは、RedCat51が採用している「ペッツバール式光学系」です。

ペッツバールとは19世紀にジョセフ・ペッツヴァールによって考案されたレンズ構成で、現代では写真レンズや高性能望遠鏡などで広く応用されています。

収差がほとんどなく、f値も明るくなるのが特徴です。

通常の屈折望遠鏡では周辺像を改善するためにフラットナーやレデューサーを別に追加する必要がありますが、RedCat51はその必要が一切ありません。

まさに「これ一本で完結する」望遠鏡です。

カメラレンズと同じような感覚で使うことができます。

対応センサーサイズは35mmフルサイズ(36×24mm)までをカバーしていて、ミラーレス一眼カメラはもちろん、ZWOやQHYのような冷却CMOSカメラとの組み合わせでも優れた結果が得られます。

特に星野写真や星雲の撮影では、250mmという焦点距離が絶妙な画角なので構図を工夫することで非常に印象的な天体写真が撮れます。

口径は51mmと控えめですが、F4.9なので比較的短時間の露光でもしっかりと天体を浮かび上がらせることができます。

鏡筒バンドやアリガタなどすべて含めても、総重量はわずか約2.3kgです。

普通の望遠鏡だと軽くても5kg以上なのでとても魅力的です。

これにより、Sky-WatcherのスカイメモSやポラリエUなどの小型ポータブル赤道儀でも問題なく運用可能です。

遠征撮影や旅先での使用を想定している人にとって、機材のコンパクトさ・軽さは非常に大きなメリットですね。

スーツケースにもすっぽり収まり、飛行機の機内持ち込みすら可能なほど軽量コンパクトでありながら、望遠鏡としての本格的な性能を持っている点がRedCat51の最大のポイントと言えるでしょう。

さらにユーザーフレンドリーな点として、RedCat51にはバーティノフマスクが内蔵されています。

これはピント合わせの際に便利なツールで、最初から鏡筒のフタの内側に組み込まれていて必要なときにサッと取り出して使える仕様です。

私も何度も使っていますが透明なバーティノフマスクで見やすく、使い勝手は抜群でした。

実際に撮影現場で運用するユーザーのことを真剣に考えて作られているのでしょう。

ピント合わせも滑らかで、ピントロックもできるので安心です。

RedCat51は「軽量機材は画質を妥協する」という従来の常識を打ち破る存在です。

口径や焦点距離で勝負するような望遠鏡ではありませんが、持ち運びやすさ・画質・使いやすさのバランスが極めて優れていて、これ1本で本格的な天体写真に挑戦できる機材として多くの人に愛されています。

特にこれから天体写真を始めたいと考えている初心者にとっては「失敗しない1本」として非常に心強い存在となるでしょう。

RedCat51のスペックと特徴

RedCat51のスペックを簡単に整理すると以下のようになります:

- 焦点距離:250mm (f4.9)

- 口径:51mm

- 光学系:4枚構成のペッツバール式

- 対応センサーサイズ:フルサイズまでOK

- 総重量:約2.3kg

- 価格:約15万円

- フィルター装着:内蔵ドロワーで48mmフィルター対応

- フォーカス機構:ピント回転リング、ロックネジ付き

- カメラ回転装置付き

- バーティノフマスク内蔵(フタの内側に標準装備)

これらの特徴からわかるように、「軽さ」「画質」「操作性」のバランスが非常に優れています。

軽い赤道儀でも運用できるので便利ですね。

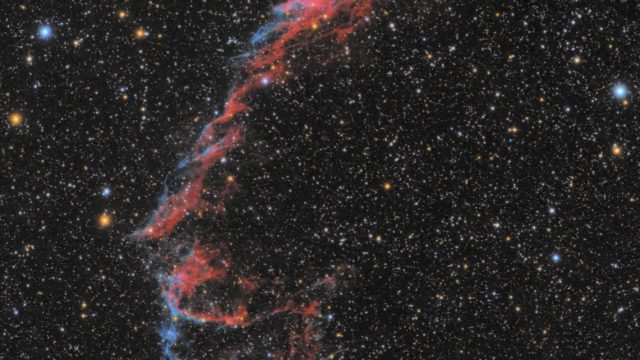

実際に撮影してみた(作例あり)

私もRedCat51を使って野辺山や城ヶ島に行き、様々な天体を撮影してきました。

どんな作品が撮れたのか紹介していきます。

アイリス星雲(NGC7023)

おかしな収差もなく、非常にシャープな像でした。

中心部と四隅を拡大してみましょう。

中心部↓

左上隅↓

右上隅↓

左下隅↓

右下隅↓

このように、拡大して見ても星が極めてシャープです。

ピント合わせはシビアですが、バーティノフマスクを使えば心配いりません。

小型望遠鏡でここまでシャープなのは驚異的ですね。

アンドロメダ銀河(M31)

このアンドロメダ銀河も非常にシャープですね。

中心部と四隅を見てみましょう。

中心部↓

左上隅↓

右上隅↓

左下隅↓

右下隅↓

アイリス星雲と同様、極めてシャープな像ですね。

小型望遠鏡でここまでシャープなのはすごいです。

Redcat51とRedcat51

RedCat51のメリット

ここではRedcat51のメリットを解説します。

小型軽量で遠征に最適

天体写真において「どこで撮るか」は「何で撮るか」と同じくらい重要です。

都会で撮るのと山奥で撮るのとでは雲泥の差ですね。

光害の少ない暗い空を求めて遠征を行う人にとって、機材の携帯性は極めて重要です。

「軽くて性能のいい機材がほしい…」

Redcat51はそんな願いを叶えてくれます。

まず、RedCat51の鏡筒バンドやアリガタを含めた総重量はわずか2.3kgです。

これは望遠鏡としては非常に軽量で、高級なカメラレンズと同じくらいです。

しかも鏡筒長が約210mmと非常に短く、スーツケースやバックパックに簡単に収まります。

専用のソフトケースに収納すれば持ち運びも楽々で、公共交通機関を利用しての移動や飛行機による遠征にも対応できます。

実際、私はRedcat51をスーツケースに入れて電車で野辺山へ遠征したことがありますが、機材の重さによるストレスをほとんど感じませんでした。

スーツケースにもすっぽり入って荷造りも楽でした。

さらに、小型ポータブル赤道儀との相性の良さも見逃せません。

RedCat51は焦点距離250mm, 重量2.3kgという小型仕様のため、スカイメモSやポラリエUなど比較的軽量なポータブル赤道儀でもしっかり運用可能です。

重たい鏡筒ではバランス取りや追尾精度の維持がシビアになりますが、RedCat51ならコンパクトな機材での快適な運用が可能です。

これなら車がなくても電車で移動できます。

若い人や都市部に住む人、機材運搬が制限される人にとっては大きなメリットです。

また、遠征地での設置や撤収の手軽さも魅力です。

大型の反射望遠鏡は三脚の設置、バランス調整、温度順応、光軸調整などにかなりの時間と労力を要します。

しかし、RedCat51は三脚に載せてピントを合わせるだけですぐに撮影体勢に入れます。

冷却CMOSカメラを組み合わせる場合でも機材全体が非常にコンパクトにまとまるため、遠征先でのトラブルも少なく余裕を持って星空に向き合うことができます。

また、天体写真の現場では設置できるスペースが限られていることも少なくありません。

特に展望台、民宿の屋上、山小屋のテラスなどでは複数の機材が並ぶこともあり、大型機材だと物理的に入らないこともあります。

RedCat51は占有スペースが非常に小さく、クランプ式赤道儀や簡易架台にもスムーズに載せられるのでどんな場所でも柔軟に設置できます。

軽くて手軽なのがRedcat51の最大の魅力です。

非常にシャープで収差がほぼない

RedCat51を語る上で最も感動的なポイントのひとつが、シャープで収差がほぼないというところです。

口径51mmで焦点距離250mmという控えめなスペックからは想像できないほど、RedCat51は極めて優れた光学性能を持っています。

天体写真において、星像のシャープさと周辺像の乱れの少なさは妥協したくないポイントです。

しかし、Redcat51は初心者からハイアマチュアまで十分満足できる性能です。

その秘密は、RedCat51が採用する完全補正型ペッツバール光学系にあります。

ペッツバール構成は主レンズ群と補正レンズ群の2つの光学系で構成されていて、それぞれが収差を打ち消し合う設計になっています。

RedCat51では4枚の高精度レンズが組み合わされていて、その中には超低分散(ED)ガラスが使われています。

これにより天体写真で特に厄介な色収差がほぼ完全に補正され、どんな対象を撮っても星に色ズレが出ないのが特徴です。

青白い星が紫のハロを引いたり、明るい恒星の周囲が赤青に滲んだりといった現象は口径が小さく安価な望遠鏡では避けられない問題ですが、RedCat51ではこうした色収差がほとんど見られません。

ピントが合った状態のRedcat51は驚くほどシャープです。

Redcat51を使えば、今まで撮れなかったようなきれいな写真が撮れること間違いなしです。

また、コマ収差(四隅の星が彗星のように流れて見える現象)や像面湾曲(中心部と周辺部でピントがズレる現象)も見事に抑え込まれています。

通常であれば広角望遠鏡ではフラットナーを追加して周辺像を補正する必要がありますが、RedCat51ではその必要がまったくありません。

私も実際にRedcat51で撮影しましたが、画像の四隅に至るまで星が丸く保たれており、ピクセル等倍でも感動するほどの星像が得られました。

さらに、ピント合わせのしやすさも見逃せないですね。

RedCat51はバーティノフマスクを内蔵していて、フタの内側に格納されたパーツを引き出すだけで明るい星を使った精密なピント合わせが可能になります。

ここでピントを完璧に合わせておけば、驚くようなシャープさを得ることができます。

なのでRedCat51はただのコンパクトな望遠鏡ではなく、画質にも徹底的にこだわった望遠鏡だと断言できます。

小型機材と聞くと「まあそれなりのものかもね」と思うかもしれませんが、Redcat51は完全に違います。

コンパクトな大きさからは考えられないほどのシャープさを持っているのが、Redcat51の大きな特徴です。

付属品を買い足す必要がない

多くの望遠鏡は、写真が取れる状態に組み立てるまでに思いのほか多くの周辺機器やアクセサリーを買い足さなければいけません。

ある望遠鏡は鏡筒本体で15万円、だけどレデューサーやアダプター込みで30万円。

そんな経験をした方は少なくないはずです。

フラットナーやエクステンダー、接続アダプター、鏡筒バンド、アリガタプレート、バーティノフマスク、さらには収納ケースに至るまで細々とした出費が重なり、気づけば本体価格の倍以上になることもあります。

ですがRedcat51は違います。

RedCat51は最初から必要なものがすべて揃っているという点で、非常に完成度の高い「オールインワン機材」です。

これこそがRedCat51が多くの天文ファンに選ばれる理由のひとつです。

まず注目すべきは、フラットナーが不要であるということ。

通常は屈折望遠鏡でフルサイズセンサーやAPS-Cセンサーを使って撮影する場合、像面湾曲やコマ収差を補正するために別売のフラットナーやレデューサーが必要になります。

これが意外と高価で、5万円以上する場合もあります。

しかしRedCat51はペッツバール式の完全補正光学系を採用しているため、周辺像の補正は光学設計の中に含まれています。

つまり別売オプションを購入することなく、フルサイズでもシャープな周辺像を得られるというわけです。

これだけでものすごく大きなコスト削減になります。

さらにうれしいのが、バーティノフマスクが標準で内蔵されている点です。

バーティノフマスクは星を使って精密にピントを合わせるためのツールで、天体写真においては必須とも言えるアクセサリーです。

多くの望遠鏡ではこれを別途購入する必要がありますが、RedCat51ではフタの内側に収納されていて、必要なときに引き出して使えるという設計になっています。

鏡筒と一体化しているので持ち忘れや紛失の心配がなく、現地で慌てることもありません。

他にもしっかりとしたアリガタプレート(Vixen規格)が最初から取り付けられていて、追加購入の必要なくそのまま赤道儀に搭載可能です。

鏡筒の後ろの方にはカメラ回転装置が標準装備されていて、何も買い足す必要がありません。

さらに、高品質な専用ソフトケースも付属しています。

なので持ち運びのために別のケースを探す必要がありません。

内部はクッション素材でしっかり保護されていて、サイズもコンパクトで旅行や遠征の荷物としても優秀です。

望遠鏡の収納だけでなくフィルターや小物も一緒に入る設計になっているため、機材の整理整頓にも便利です。

猫のイラストが描いてあっておしゃれなのも高評価です。

接続面においても48mmのネジ込み式フィルタードロワーが最初から組み込まれていて、市販の48mm(2インチ)フィルターを簡単に取り付けることができます。

フィルターホイールやドロワーを別途購入して接続の互換性に悩む必要がなく、スムーズに撮影システムを構築できます。

今やフィルターは天体写真に必須の存在なので、最初からフィルターが取り付けられるようになっているのはありがたいです。

まとめると、RedCat51は望遠鏡本体だけでなく、実際に天体写真を撮るために必要な周辺機能がすべて盛り込まれた完成品であると言って問題ないでしょう。

初めての望遠鏡として選ぶ人にとってあれこれ買い足すストレスが少なく、「買ったその日から実戦投入できる」という安心感は計り知れないですね。

逆にすでに複数の機材を所有している中級者にとっても、「サブ機材として最初から完結している」点は大きな魅力であり、遠征先でのサブ撮影や同時撮影にも最適です。

機材選びでよくある「結局いくらかかるの?」という不安を、RedCat51は最初からきっぱり取り除いてくれます。

Redcat51はまさにユーザーの立場に立って製品設計がされた商品ですね。

ZWOのCMOSカメラとの接続はこちらの記事をどうぞ↓

RedCat51のデメリット

Redcat51は確かにすごい望遠鏡ですが、デメリットがないわけではありません。

いくつか紹介します。

焦点距離が短いので注意が必要

RedCat51は小型軽量で素晴らしい望遠鏡ですが、ひとつ注意しないといけないポイントがあります。

それが、Redcat51の焦点距離が短いことです。

RedCat51の焦点距離はわずか250mmです。

これは一般的な屈折望遠鏡の中でもかなり短い部類に入り、広角寄りの構図を得意とする設計です。

星雲や星野写真といった広がりのある被写体には非常に適していますが、逆に言えば視野の狭い・小さな天体を大きく写すことが苦手であるということを意味します。

たとえばM57(環状星雲)やM27(あれい状星雲)といった小さめの惑星状星雲を撮影した場合、小さすぎてただの点にしか写らなくなってしまいます。

同様にM51(子持ち銀河)やM104(ソンブレロ銀河)など、銀河系外天体の多くは非常に小さく、RedCat51ではディテールがほとんど潰れてしまうので相性はよくないです。

アンドロメダ銀河は例外ですが。

写るには写るんですが、とにかく小さくてよくわからないという現象になりがちですね。

広角すぎる構図では周囲に空白が多く、主題となる天体が中央でぽつんと目立たなくなってしまうことがあります。

銀河や惑星状星雲をメインで撮影したい場合、Redcat51は向いていません。

そのため、RedCat51を使用するときは「何を撮るか」をしっかりと決めることが大切です。

Redcat51には大きく広がった天体が向いています。

具体的には

- アンドロメダ銀河

- オリオン大星雲

- ばら星雲

- すばる

- 干潟星雲と三裂星雲

- わし星雲とオメガ星雲

- 北アメリカ星雲

- 網状星雲

- 勾玉星雲とおたまじゃくし星雲

- かもめ星雲

- ハート星雲とソウル星雲

- 青い馬星雲

- IC1396

などなどです。

もちろん、焦点距離が短いことは「悪」ではありません。

広い星雲を撮りたい人にとっては最高ですが、銀河をメインで撮影していきたい人にとっては不向きになるでしょう。

なので、まずはどんな天体を撮りたいのかを決めてから購入すると公開しなくて済むと思います。

オリオン大星雲やすばるを撮りたいならRedcat51を、子持ち銀河やソンブレロ銀河を撮りたいなら大型の反射望遠鏡を選ぶべきです。

f4.9はそこまで明るくない

RedCat51のf値はf4.9です。

これは一般的な望遠鏡として見れば比較的明るい部類に入ります。

特にf8からf10くらいの望遠鏡と比べればはるかに露光時間を短縮できるため、「手軽に星雲を写したい」「ポータブル赤道儀でもいける」という印象を与えます。

しかしナローバンド撮影や、淡い散光星雲・銀河の細部を狙うようなガチ系の撮影スタイルにおいては、f/4.9は「そこまで速くない」というのが実際のところです。

たとえばVixenのR200SS (f4.0) や、レデューサー使用時のAskar FRA400 (f3.9) などと比べると少し暗いです。

f4に比べると、f5は1.5倍ほど露光時間が必要になります。

同じ光の量を得るのに必要な露光時間が、単純にそれだけ長くなるということです。

ガチ勢からしたらf4.9は少し暗いかもしれませんね。

特にナローバンドフィルターを使って撮影する場合、透過率が非常に低いのでf値の低さが大きな意味を持つ世界になります。

f4.9という値は決して遅すぎるわけではないのですが、撮影スピード重視の撮影スタイルを志向する方にとっては「もう一歩速さが欲しい」と感じるシーンも少なくありません。

そんな方におすすめなのが、同じく William Optics が販売しているPleiades68です。

Redcat51は赤い見た目ですが、Pleiades68は青い見た目をしています。

Pleiades68は焦点距離260mmでf3.8と、Redcat51をさらに上回るスペックを持っています。

Redcat51と同じく部品も全てコミコミで、非常に便利です(私は持っていませんが)。

「撮影時間をできるだけ短縮したい」「移動時間が限られている」「晴れ間を逃したくない」といったスピード優先の撮影スタイルには、RedCat51よりPleiades 68のほうが向いているでしょう。

ただ、Redcat51が約15万円なのに対してPleiades68は約30万円です。

すごい違いですね… > <

結論として、RedCat51のf4.9というf値は「扱いやすくてそこそこ速い」というバランス型です。

もっと早いレンズが欲しい場合は、お金はかかりますがPleiades68やR200SSがおすすめです。

でも値段的にはRedcat51はちょうどいいと思います。

どんな人におすすめ?

RedCat51はそのコンパクトさと高い光学性能、そして使いやすさから、非常に幅広いユーザー層におすすめできる望遠鏡です。

とはいえ、どんな機材にも「本当に向いている人」というのが存在します。

ここでは、実際に「どのような人にとってRedCat51が最適な選択肢となるのか」を使用目的や撮影スタイルの観点から具体的に書いてみました。

これから天体写真を始めたい初心者

まず第一に、これから天体写真を始めたい初心者にとってRedCat51は本当におすすめできる鏡筒です。

天体写真は機材の構築や撮影の手順が複雑になりがちな世界です。

「システムチャートを見て組み立てなければいけない」という望遠鏡もあるようです。

ですがRedCat51は

- フラットナー不要

- アリガタ不要

- ガイド鏡を載せるパーツ不要

- カメラ回転装置不要

- フィルタードロワー不要

- バーティノフマスク不要

- フード不要

- 持ち運びケース不要

と、初心者がつまずきがちなポイントを事前に潰してくれています。

つまり、機材トラブルで挫折するリスクが極めて低いのです。

買ったその日から実践投入できる完成度の高さは、初めての1本として申し分ありません。

初心者にとっては本当におすすめです。

車を使わずに遠征したい人

次に、遠征を重視する人、車を使わずに撮影に出かける人にもRedCat51は強く推せます。

重さはわずか2.3kg程度で鏡筒長も非常に短く、スーツケースやリュックサックにすっぽり収まります。

赤道儀もスカイメモやポラリエUなどのポータブルタイプでOKなので、公共交通機関での遠征や徒歩移動でもストレスがほとんどありません。

軽量機材なら設置や撤収も短時間で済むので撮影時間を最大限に活用できます。

たとえば天気予報が微妙な夜でも「とりあえず行ってみるか」と軽い気持ちで出かけられるのは、機材が軽いからこそ得られる自由ですね。

星雲をメインで撮りたい人

また、星雲や星野写真をメインに撮りたい人にもぴったりです。

RedCat51の焦点距離250mmという画角は北アメリカ星雲、カリフォルニア星雲、アンドロメダ銀河、プレアデス星団といった大きく広がる天体の構図にぴったりです。

さらに構図の自由度が高く周辺像もきれいなので、「星をたくさん入れた画角で美しい天体写真を撮りたい」という人にとっては理想的な選択肢です。

特に天の川周辺の複雑に入り組んだ星雲領域を撮りたい人にとっては強い味方になるでしょう。

中級者以上のベテラン

一方、すでに大口径・長焦点の機材を持っている中級者以上のユーザーにとってもRedCat51は「機動力のあるサブ機」としてとても便利です。

特に複数同時撮影をしたいとき、RedCat51のような「軽くてよく写る小型鏡筒」は抜群の使い勝手を発揮します。

軽いので小さい赤道儀でも問題なく動かせるのがいいですね。

また、狭いベランダや住宅街のような設置スペースに制約のある場所でも取り回しがよく、日常的な「練習用」としても活躍してくれます。

「2台目がほしいけど、そこまで大きくなくていい」という人にもRedcat51はおすすめです。

おしゃれな望遠鏡を持ちたい人

単純に「かっこいい望遠鏡を持ちたい」という人にもRedcat51をおすすめします。

従来の望遠鏡というと無骨で昭和の理科室みたいなイメージですが、Redcat51は全く違います。

ツヤのあるデザインは高級ブランド品のようなおしゃれさがありますね。

「Redcat51のようなかっこいい望遠鏡を持ちたい」

そんな人にもおすすめです。

結論:Redcat51は最高の望遠鏡!

ここまで長々と書いてきましたが、少しでもRedcat51の魅力が伝わったでしょうか。

Redcat51はなんといっても小型で軽いのが特徴です。

それでいて、写真を撮るとすごくシャープできれいな星々が写ります。

初心者にも中級者にも、Redcat51は自信を持っておすすめできる望遠鏡です。

ぜひRedcat51で天体写真を楽しんでみてください。

購入はポイントがたまって、しかも配送も安心なYahooショッピングが断然おすすめです。

一度のぞいてみてください。