「本格的に天体写真をやってみたい」

「みんなが驚くような天体写真を撮ってみたい」

そんな人におすすめなのが冷却CMOSカメラです。

冷却CMOSカメラは普通の一眼カメラとは違い、天体写真用に特化された性能を持っています。

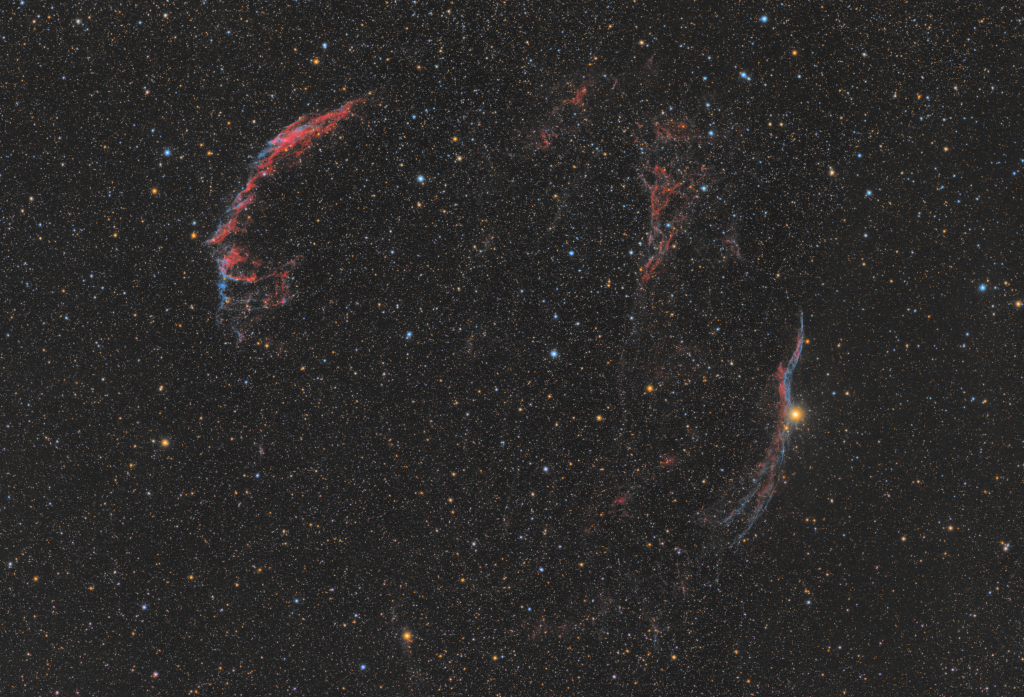

冷却CMOSカメラを使うことで、例えばこんな写真が撮れるようになります↓

ですが、冷却CMOSカメラは種類が多すぎますよね。

そこで今回、ZWO社の冷却CMOSカラーカメラ8機種を一気に比較してランキングにしました。

これから天体写真を始める人にとって参考になる内容にしたので、ぜひ最後まで読んでみてください。

Contents

2種類のカメラ:カラーかモノクロか

冷却CMOSカメラには大きく分けてカラーとモノクロの2種類があります。

それぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、撮影スタイルや目的に応じて選ぶ必要があります。

カラーカメラ

まずカラーカメラはセンサー上にベイヤー配列と呼ばれるカラーフィルターが組み込まれていて、1回の露光でカラー画像(RGB)が得られるのが最大の利点です。

つまりは普通の一眼カメラと同じような感じです。

普通のカメラでも一回シャッターを切ったらカラー画像が得られるように、冷却CMOSカラーカメラも一回撮っただけで色付きの画像が得られます。

天体写真の入門者にとっては非常に扱いやすく、フィルターホイールや複数枚のフィルターを用意する必要がないため、システムをシンプルに構成できます。

処理工程も簡単で、撮影データをスタックして色調整を行うだけで完成度の高い作品に仕上げられます。

特に遠征先での短い撮影時間や、機材をなるべく軽くまとめたい場合にはカラー冷却カメラが大きな強みを発揮します。

ただしカラーフィルターが画素ごとに分かれているため、同じセンサーサイズのモノクロカメラに比べて解像度や感度がやや劣るという点は避けられません。

また、ナローバンド撮影をする際はカラーカメラだと非常に不利になります。

L-Ultimateなどのフィルターを用いてカラーカメラでも撮影することはできますが、SHO合成などの自由さは失われます。

なのでカラーカメラは便利ですが、玄人好みではないということですね。

モノクロカメラ

一方でモノクロ冷却カメラはセンサー全体で光を受けることができるため、カラー機に比べて感度が高く、解像度も高いのが特徴です。

RGBフィルターを切り替えて撮影することでカラー画像を合成でき、さらに Hα・OIII・SII などのナローバンドフィルターを使用すれば、光害地でも淡い星雲を鮮明に捉えることが可能です。

そのため、究極の画質や科学的なデータ取得を目指す上級者に選ばれる傾向があります。

ただし、撮影には複数枚のフィルターとフィルターホイールが必要で、1枚の完成画像を得るまでに時間と労力がかかります。

色付き画像を得るには3色の光を集める必要があります。

赤色の画像を得るにはRフィルター、緑色の画像にはGフィルター、青色にはBフィルターと順番にフィルターを変えながら撮影するので、初心者には難しく手間がかかります。

画像処理も複雑で、作品にするまでのハードルが高いです。

天体写真を「作品」として追求する楽しみはありますが、初心者にとってはハードルが高いですね。

つまりカラー冷却カメラは手軽さとスピード、モノクロ冷却カメラは画質と柔軟性が強みです。

どちらを選ぶべきかは、「趣味として気軽に撮影を楽しみたいのか」「最高の画質を追求したいのか」という目的によって変わってきます。

ですが、初めて冷却カメラを導入するならシンプルに使えるカラー冷却カメラが無難な選択肢です。

一方ですでに天体写真に慣れていて、さらにステップアップして本格的に星雲や銀河の微細構造を狙いたいのであれば、モノクロ冷却カメラとナローバンドフィルターの組み合わせが最適です。

この記事では初心者でも手軽に綺麗な天体写真を撮れるカラーカメラに絞って紹介します。

8機種のスペックの比較表

今回はZWO社の冷却CMOSカラーカメラ8機種

- ASI585MC Pro

- ASI183MC Pro

- ASI533MC Pro

- ASI294MC Pro

- ASI2600MC Pro

- ASI071MC Pro

- ASI2400MC Pro

- ASI6200MC Pro

を一気に比較しました。

最近は ASI2600MC Air などの派生機種もありますが、センサーの中身は一緒なので今回は省きました。

以下はスクロールできる表です↓

| 項目 | ASI585MC Pro | 183MC Pro | 533MC Pro | 294MC Pro | 2600 MC Pro | 071MC Pro | 2400 MC Pro | 6200 MC Pro |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発売年 | 2024年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2020年 | 2017年 | 2020年 | 2020年 |

| センサー | IMX585 | IMX183 | IMX533 | IMX294 | IMX571 | IMX071 | IMX410 | IMX455 |

| センサーサイズ | 1/1.2 “ | 1″ | 1″(正方形) | m4/3 | APS-C | APS-C | フルサイズ | フルサイズ |

| 解像度 | 3840 × 2160 | 5496 × 3672 | 3008 × 3008 | 4144 × 2822 | 6248 × 4176 | 4944 × 3284 | 6072 × 4042 | 9576 × 6388 |

| 有効画素数 | 8.3MP | 20.2MP | 9.0MP | 11.7MP | 26.1MP | 16.2MP | 24.3MP | 61.2MP |

| 画素ピッチ | 2.9µm | 2.4µm | 3.76µm | 4.63µm | 3.76µm | 4.78µm | 5.94µm | 3.76µm |

| ADC精度 | 12bit | 12bit | 14bit | 14bit | 16bit | 14bit | 14bit | 16bit |

| フルウェル容量 | 40ke- | 15ke- | 50ke- | 63.7ke- | 50ke- | 46ke- | 100ke- | 51.4ke- |

| アンプグロー | なし | あり | なし | あり | なし | あり | なし | なし |

| 価格 | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |

この表だとまだよくわからないですよね。

そこで今回はこの8機種に順位をつけてみました。

まずは第8位から紹介します。

第8位:ASI183MC Pro

ASI183MC Pro はZWOが2017年に発表した冷却CMOSカメラで、当時は「小画素・高解像」を売りに注目を集めました。

1インチサイズの Sony IMX183 センサーを採用し、20.2MPという高解像度、2.4µmという極小画素を特徴としています。

このスペックのおかげで、星団や小さな惑星状星雲を短焦点望遠鏡やレンズでも精細に描写できるのは確かです。

冷却性能も高いので長時間露光においてノイズを抑えることが可能です。

さらに高フレームレートにも対応しているため、月面や惑星撮影といった用途にも流用できる柔軟さもあります。

しかし2025年現在の基準で見るとデメリットのほうが大きく、積極的にはおすすめできない機種です。

まず、2.4µmという小さすぎる画素ピッチは確かに解像度は高いものの光子を受け取る面積が小さいため感度が低く、淡い星雲や銀河の撮影には不利になります。

画素数が多すぎると感度が犠牲になります。

十分な信号を得るために長時間露光を強いられることが多く、S/N比が著しく悪化しやすいです。

また、結構昔のカメラなのでゼロアンプグロー設計が採用されていません。

その結果、長秒露光では必ずといっていいほどアンプグロー(明るく白い線みたいなもの)が現れ、画像処理での補正作業が必要になります。

最新のカメラに比べるとこの扱いづらさは大きなマイナスです。

さらにフルウェル容量も約15ke-と少なく、明るい星がすぐに飽和して白飛びしてしまう傾向があります。

最新機種では50ke-以上の余裕があることを考えると、階調表現の狭さやダイナミックレンジの不足は明らかです。

価格は下がってきているものの、あえて旧世代を選ぶメリットは小さいといえるでしょう。

総合的に見て、ASI183MC Pro は「高解像・小画素」というニッチな長所はあるものの、2025年現在の基準ではZWOの冷却カラーCMOSカメラの中で最下位と評価せざるを得ません。

星団や小型星雲の細部をどうしても高解像で狙いたい方以外には基本的にはおすすめできません。

これから冷却カメラを導入する方はより新しいカメラを選んだほうが快適に撮影を楽しめるでしょう。

第7位:ASI071MC Pro

ASI071MC Pro はZWOが2017年にリリースした冷却カラーCMOSカメラで、センサーには Sony IMX071 を採用しています。

このセンサーは一眼レフカメラ Nikon D7000 系に搭載されていたものと同系統で、画素は16.2MPで4.78µm画素ピッチというスペックを持ちます。

発売当時は「冷却されたAPS-CサイズカラーCMOSカメラ」として非常に画期的で、多くのユーザーが一眼レフから冷却カメラへ移行するきっかけとなりました。

広い撮影領域をカバーでき、M31アンドロメダ銀河や大きな散光星雲など大型天体の撮影に向いている点は今でも大きな魅力です。

冷却性能は周囲の温度から約30℃下まで下げられる仕様で、夏場でも比較的安定して撮影可能です。

USBハブやヒーター機能も内蔵されていて、利便性の高い設計も先進的でした。

ダイナミックレンジも比較的広く、フルウェル容量は約46ke-あり、明るい恒星と淡い星雲を同時に収める撮影でもある程度の階調を確保できます。

しかし、2025年現在の基準で見れば旧世代モデルの域を出ないのも事実です。

まず、センサー自体がすでに古く、最新機種に搭載されているゼロアンプグロー設計や16bit ADCといった先進機能がありません。

そのため長時間露光をするとアンプグローが目立ちやすく、画像処理での補正作業が必須になります。

ADC精度も14bit止まりで、最新の ASI2600MC Pro (16bit) や ASI6200MC Pro (16bit) と比べると淡い階調の表現力に劣ります。

さらに冷却性能も最新世代より控えめで、真夏などではノイズ対策が不十分に感じられるケースがあります。

また、発売から時間が経った今では中古市場に流通しているものが主流となっています。

新品で入手するのは難しく、サポートや長期保証を受けることも難しい状況です。

中古で比較的安価に手に入るというメリットはありますが、同じ価格帯でより新しいカメラを購入できるケースが多く、コストパフォーマンスで見ても積極的に選ぶ理由は少ないといえるでしょう。

総合的に見ると、ASI071MC Pro は「冷却CMOSカメラの歴史を切り拓いた存在」として重要な意味を持っていますが、現在の市場ではどうしても影が薄くなっています。

広い画角を活かして大型天体を一枚に収めたいというニーズには応えられますが、扱いやすさ・階調表現・ノイズ耐性といった点では最新機種に劣ります。

同じAPS-Cなら ASI2600MC Pro のほうが遥かにおすすめです。

そのため、「昔からのファンでこのモデルを愛用している方」や「中古で格安に入手して、とりあえず冷却カメラを試したい方」以外には基本的にはおすすめしにくい機種です。

冷却CMOSカメラの進化を振り返る上で外せない存在ではありますが、これから購入を考えるならより新しい世代の機種を選ぶのがいいと思います。

第6位:ASI294MC Pro

ASI294MC Pro は2017年に発表された冷却カラーCMOSカメラで、ZWOの中でも長年にわたってベストセラーとなっていたモデルです。

搭載されているセンサーは Sony IMX294 で、画素は11.7MPで4.63µmの画素ピッチを持ちます。

14bit ADC で最大約6.3ke-という大きなフルウェル容量を持っているので、明るい恒星から淡い星雲まで幅広い光度差をしっかり記録できるのが大きな特徴です。

この広いダイナミックレンジは特に銀河や散光星雲の撮影において力を発揮します。

例えばオリオン大星雲のように中心部が非常に明るく外側が淡い対象でも、階調を失わずに美しく描き分けることが可能です。

さらに画素ピッチが4.63µmと比較的大きいため感度が高く、暗い天体を効率よくとらえられる点もアマチュア天文家から評価されています。

冷却性能も十分で、周囲の温度から約35℃下まで冷却できるので夏場でも安定してノイズを抑えられます。

発売から年数が経過しているとはいえ、現在でもコストパフォーマンスに優れた機種であり「初めての冷却カメラ」として選ばれてきた実績は圧倒的です。

中級者が最初にステップアップする機種としても定番となり、多くの作例やユーザー体験が蓄積されていることは大きな安心材料です。

実際に、私が最初に使っていた冷却CMOSカメラが ASI294MC Pro でした。

しかし、ASI294MC Pro には大きなデメリットがあります。

それは、個体によって色ムラが発生することです。

私の場合はこんな感じの色ムラが発生してしまいました↓

背景が緑色っぽい部分と赤っぽい部分に分かれているのがわかると思います。

これが発生すると厄介で、フラット補正でも取れないことがありました。

そして没画像が量産されました🥺

11月に野辺山に3泊4日したのに半分没になったのは今も忘れられません…。

ASI294MC Pro はマイクロフォーサーズというちょうどいい画角ですが、悪いセンサーに当たると大変なことになります。

なので初心者にはおすすめできません。

もちろん、フラット補正の撮り方次第では色ムラを消せるのですが初心者には難しすぎるのでおすすめしません。

総合的に見ると ASI294MC Pro は「一時代を築いた名機」ではあるものの、色ムラが発生するリスクがあるのでランキングでは第6位としました。

基本性能は今でも十分通用しますが、使う個体は十分見極めないといけないですね。

第5位:ASI585MC Pro

ASI585MC Pro は2024年に登場した比較的新しい冷却カラーCMOSカメラで、センサーには Sony IMX585 (1/1.2型・2.9µm画素) が採用されています。

IMX585はもともと惑星撮影向けに注目を集めた非冷却モデル ASI585MC のセンサーと同一ですが、冷却機構を搭載することでディープスカイ撮影にも本格的に対応できるようになったのがPro版の大きな特徴です。

冷却性能は周囲の温度から約35℃下まで下げられ、夏場でもノイズを抑えながら長時間露光を実行できます。

このカメラの最大の魅力は画素ピッチの小ささです。

非常にセンサーサイズが小さいので、焦点距離1000mmくらいの望遠鏡でも余裕で銀河が撮影できます。

さらにゼロアンプグロー設計を採用しているので、長時間露光でも画像の隅にムラが出にくく、画像処理の負担が少ない点も大きな利点です。

センサーも新しいので、ASI294MC Pro のような没量産になることはまずないでしょう。

一方で、上位機種と比較するといくつかの限界もあります。

まず、センサーサイズが非常に小さいので大型の天体(アンドロメダ銀河や北アメリカ星雲など)を撮影するには画角が不足します。

もちろんモザイク合成で対応することは可能ですが、APS-C やフルサイズのカメラに比べると効率が悪いです。

ASI585MC Pro は銀河や惑星状星雲用と捉えるのがいいですね。

ADCは12bitで、最新の ASI2600MC Pro や ASI6200MC Pro が持つ16bitの豊かな階調表現には及びません。

明るい恒星と淡い星雲を同時に写したい場合、飽和や階調飛びが起きやすいのは弱点といえます。

また、センサーが小型で画角が非常に狭いので赤道儀の精度が悪いと写真が崩壊します。

ポータブル赤道儀との相性は良くないです。

総合的に見て、ASI585MC Pro は画角が狭すぎるので癖が強いカメラと言えます。

「銀河や惑星状星雲ばっかり撮りたい」という場合を除き、最初の1台にはおすすめできません。

しかしセンサーは新しく、うまく使いこなせば新しい世界を見せてくれるカメラでもあります。

そのためランキングでは第5位としました。

おすすめできる人↓

おすすめできない人↓

詳しくは商品ページを見てみてください。

第4位:ASI2400MC Pro

ASI2400MC Pro はZWOが2020年に投入したフルサイズ冷却カラーCMOSカメラで、センサーには Sony IMX410 (24.3MP/5.94µm画素ピッチ) を搭載しています。

センサーサイズは36×24mmのフルサイズで、デジタル一眼レフやミラーレスの上位機種と同じ大きさです。

フルサイズなので広い画角と高い集光力を両立できるのが最大の魅力です。

私が持っている Nikon Z6II と同じような感じですね。

画素ピッチが5.94µmとシリーズの中で最も大きいため1画素あたりの受光面積が広く、非常に高い感度と大きなフルウェル容量(約100ke-)を誇ります。

これにより明るい恒星を飽和させにくく、淡い星雲や銀河の微細構造まで豊かに写し取ることが可能です。

例えば銀河の中心部と外縁部の淡い腕を同時に捉えるような撮影や、散光星雲の複雑な階調を自然に描き出す場面でこの特性が大きく活きてきます。

冷却性能も安定していて、周囲の温度から約35℃下まで下げられるため、夏場の撮影でもダークノイズを効果的に抑制できます。

さらにゼロアンプグロー設計も採用されているため、長時間露光時に画像の隅に不要な光が浮かび上がることがなく、処理が格段に楽になるのも利点です。

ただし、ASI2400MC Pro には明確なトレードオフも存在します。

まず、フルサイズセンサーを活かすためにはイメージサークルの大きな望遠鏡やレンズが必要です。

つまりは性能のいい望遠鏡が必要になるということですね。

「APS-Cでは使えるけど、フルサイズでは隅っこが使い物にならない」という望遠鏡もたくさん存在します。

収差が極限まで抑えられている望遠鏡を選ぶようにしましょう。

価格も非常に高額で、APS-CのASI2600MC Proに比べると倍近い値段です。

また、同じフルサイズの ASI6200MC Pro よりも画素数が少なく、細かい部分までは解像させられません。

そのため ASI2400MC Pro は「誰にでもおすすめできる万能機」ではなく、広い画角で大迫力の作品を狙いたいハイアマチュアやプロ志向のユーザー向けといえます。

特に天体観測所を構えて本格的に散光星雲を狙うようなユーザーにとっては、強力な選択肢となるでしょう。

総合的に見て、ASI2400MC Pro は「高い感度」「広い画角」「大きなフルウェル容量」という点で他の機種にはない独自の強みを持っています。

ただし価格のハードルが高く、誰にでもおすすめできるわけではありません。

そのためランキングでは第4位としました。

本格的なフルサイズ冷却CMOSカメラを導入して、大きな天体を圧倒的なスケールで撮影したい方には極めて魅力的な一台です。

詳しくは商品ページを見てみてください。

第3位:ASI6200MC Pro

ASI6200MC Pro はZWOが送り出したフルサイズ冷却カラーCMOSカメラのフラッグシップモデルです。

センサーには Sony IMX455 を採用していて、解像度は約6120万画素です。

画素ピッチは3.76µmと小さめでありながら、1枚の写真に膨大な情報を収めることができます。

圧倒的な高画素により銀河の微細な腕や散光星雲の淡い構造まで鮮明に写し出すことが可能で、まさに「天体写真の究極解像」を目指せるカメラといえるでしょう。

ADC精度は16bitに対応していて、ASI2400MC Pro などの14bitカメラに比べて4倍以上の階調表現力を持ちます。

淡い星雲の滑らかな階調を自然に描き出す性能は圧倒的で、画像処理においてもハイライトやシャドウを破綻なく持ち上げることができます。

さらにフルウェル容量は約51.4ke-と十分に大きく、明るい恒星の白飛びを抑えつつ淡い対象まで同時に収められる広いダイナミックレンジを実現しています。

冷却性能も優秀で、周囲の温度から約35℃下まで冷却可能です。

さらにゼロアンプグロー設計を採用していて、長時間露光でも背景に不要な光が浮かぶことがなくダーク補正やフラット処理の負担が大幅に軽減されます。

撮影の安定性・扱いやすさの面でも、これまでのフルサイズ冷却カメラより一段上の快適さを誇ります。

フルサイズの一眼カメラを買って改造するくらいなら ASI6200MC Pro のほうが遥かに素晴らしい画像を得られるでしょう。

しかし、その圧倒的性能と引き換えにいくつかのハードルが存在します。

まずは価格です。

価格はZWOの冷却カメラの中で最上位クラスであり、誰もが気軽に手を出せるモデルではありません。

さらにファイルサイズが非常に大きく、1枚のRAWデータが100MBを超えるのでPCのストレージや処理性能に相応の負担をかけます。

大量のデータを扱うことになるため高性能PCも必要になるでしょう。

さらにフルサイズセンサーを活かすにはイメージサークルの大きい望遠鏡や高性能フラットナーが必須であり、周辺減光や収差の問題を回避するには光学系にも投資が必要になります。

反射望遠鏡の場合は光軸合わせが思った以上に大変になります。

ただ、それらのハードルを超えられる人にとっては ASI6200MC Pro は最高級のカメラです。

総合的に見て、ASI6200MC Pro は「圧倒的な解像力と階調性能を備えた究極の冷却CMOSカラーカメラ」です。

天体写真の表現力を一段と引き上げたい上級者や観測所運営者にとって、他に代えがたい存在となるでしょう。

一方で、その性能を十分に引き出すためには高性能な望遠鏡、赤道儀、そして高速なPC環境まで含めたトータルな設備が求められます。

そうした条件を満たせるユーザーにとっては最高のパートナーですが、一般的なユーザーにとっては手が届かないのでランキングでは第3位という位置付けにしました。

究極のフルサイズ冷却カメラを手にしたい、ハイエンドユーザー向けの夢の一台。

それが ASI6200MC Pro です。

詳しくは商品ページを見てみてください。

第2位:ASI533MC Pro

ASI533MC Pro は2019年末に登場した冷却カラーCMOSカメラで、現在ではコスパ抜群として圧倒的な人気を誇るモデルです。

搭載されているのは Sony IMX533 センサーで、解像度は3008×3008ピクセル(9.0MP)です。

センサーサイズは1インチですが、特徴的なのは正方形フォーマットを採用している点です。

ASI533MC Pro で撮った写真はこんな感じで正方形になります↓

従来の長方形センサーとは異なり、縦横が等しい画角を持つので個性的です。

これは好き嫌いが分かれると思います。

ASI533MC Pro はもちろんゼロアンプグローを採用していて、アンプグローを気にせず撮影できます。

冷却性能も周囲より35℃下げられるので十分です。

画素ピッチは3.76µmと大きすぎず小さすぎずでバランスよく、解像度と感度を両立しています。

9MPという画素数は一見すると少なく感じるかもしれませんが、そもそものセンサーサイズが小さいので解像度は高いです。

画素数が少ない分データサイズが軽いのでストレージ容量や処理時間を過度に気にせずに済み、撮影から現像までのフローがスムーズです。

さらに、ユーザーから高く評価されているのは使いやすさと価格のバランスです。

上位機種の ASI2600MC Pro や ASI6200MC Pro に比べると価格は手頃でありながら、ゼロアンプグローや安定した冷却性能といった最新の基本性能をしっかり備えています。

そのため「これから冷却カメラを導入したい」という初心者はもちろん、すでにモノクロカメラを運用している中級者が「カラーも併用したい」と考える場合にも最適な選択肢となります。

もちろん弱点も存在します。

センサーサイズが1インチと小さいため、大型の散光星雲を広々と写すには画角が不足します。

系外銀河には非常に相性がいいので、ASI533MC Pro は銀河や小さい星雲用だと思ったほうがいいでしょう。

またADCは14bitであり、最新の16bitカメラに比べると淡い階調表現にやや劣る部分があります。

それでも、処理のしやすさ・安定性・価格のバランスを考えると依然として非常に魅力的な一台です。

私が ASI294MC Pro の次に手に入れたのが ASI533MC Pro ですが、感度も解像度もよくて銀河に相性がいいのでとても気に入っています。

変な色ムラも発生したことがないので、初心者でも安心して使えるでしょう。

詳しいレビューはこの記事でしています↓

総合的に見ると、ASI533MC Pro は「冷却カメラのベストバランスモデル」と呼ぶにふさわしい存在です。

ゼロアンプグローで扱いやすく、冷却性能や画質も十分、価格も比較的手頃と三拍子揃っています。

センサーサイズが正方形で小さいことだけが個性的な部分ですが、価格の割には非常に使いやすいカメラだと感じました。

そのためランキングでは第2位としました。

最初の冷却CMOSカメラに悩んでいる方におすすめできる定番モデルであり、長く愛用できる一台といえるでしょう。

詳しくは商品ページを見てみてください。

第1位:ASI2600MC Pro

栄えある第1位に選ばれたのが ASI2600MC Pro です!

ASI2600MC Pro はZWOの冷却カラーCMOSカメラの中で最も人気が高く、世界中の天体写真家に支持されているモデルです。

搭載されているセンサーは Sony IMX571 (APS-Cサイズ/26.1MP/3.76µm画素ピッチ) です。

APS-Cという扱いやすいサイズに加えて、圧倒的な性能を備えているので初心者から上級者まで幅広いユーザーに選ばれています。

まず特筆すべきは 16bit ADC による驚異的な階調性能です。

これはフラッグシップモデルの ASI6200MC Pro と同じです。

これにより明るい恒星から淡い星雲の微細な構造まで、豊かな階調で破綻なく描き出すことができます。

従来の14bitカメラと比較すると表現できる階調数は4倍に増えていて、撮影後の画像処理においてもハイライトやシャドウを自在に調整できる柔軟性があります。

さらにフルウェル容量は約50ke-と大きく、明るい星を飽和させにくいため階調の広さと相まって非常にバランスの良いダイナミックレンジを実現しています。

冷却性能についても信頼性が高く、周囲温度から約35℃下まで冷却が可能です。

夏場の高温環境でも安定したダークノイズ特性を確保できるため、長時間露光を行う撮影でも安心です。

そしてゼロアンプグロー設計が採用されているため、長秒露光で問題となる光ムラが出ず、画像処理の負担が大幅に軽減されます。

これは初心者にとっては安心感につながり、ベテランにとっては作業効率の向上につながります。

センサーサイズがAPS-Cである点も大きな利点です。

フルサイズセンサーだと望遠鏡に極めて高い性能が求められますが、APS-Cだと対応している望遠鏡がぐっと増えます。

フルサイズに比べて光学系への要求がそこまで厳しくなく、比較的安価な望遠鏡や補正レンズでも十分にセンサーをカバーできるため、システム全体の導入コストを抑えられます。

画角も広すぎず狭すぎず、中型の散光星雲や銀河を写すのにちょうどいいサイズ感で汎用性は抜群です。

さらに26MPという解像度は十分に高精細で、プリントや大画面表示でも迫力のある作品に仕上げられます。

欠点はほとんどありません。

ASI6200MC Pro よりかは買いやすく、ASI533MC Pro よりかは画角が広く扱いやすいという点で万能型です。

価格は決して安くはないですが、その価格に見合うだけの性能と安心感があるので「これを買っておけば間違いない」と言われるほど評価が高い理由も納得できます。

総合的に見て、ASI2600MC Pro は冷却カラーCMOSカメラの決定版と呼ぶにふさわしい存在です。

圧倒的な階調性能、十分なフルウェル容量、ゼロアンプグローによる扱いやすさ、APS-Cという汎用性の高いフォーマット。

どれをとってもバランスが良く、初心者からプロまで幅広い層を満足させる完成度を誇ります。

ランキングで堂々の第1位としたのは、こうした総合力の高さを評価した結果です。

「冷却カラーCMOSカメラを1台選ぶなら?」という問いに、真っ先に答えとして挙げられるのが ASI2600MC Pro です。

まさに冷却CMOSカメラの中の王者と言えるでしょう。

詳しくは商品ページを見てみてください。

最後に

今回はZWOの冷却CMOSカラーカメラ8機種を一気に比較しました。

結論から言えば、

コスパを求める人には ASI533MC Pro を、

最高級のフラッグシップモデルを求める人には ASI6200MC Pro を、

そしてほとんどの人には ASI2600MC Pro をおすすめします。

この3つであればどれを選んでも後悔しないでしょう。

もしわからないことなどあれば気軽にコメント欄やDMで質問してください。

では。