皆既月食といえば夜空に赤色に染まった月が浮かぶ幻想的な天文現象ですよね。

ニュースやSNSで見かける写真はとても美しく、多くの人が「肉眼でもはっきり見えるのだろう」と思いがちです。

ところが、実際に観察してみると「想像以上に暗くて驚いた」という声が少なくありません。

特に光害のある都市部では皆既食の間の月は肉眼ではぼんやりとしか見えず、形もとらえづらいことがあります。

そんなときに大活躍するのが双眼鏡です。

この記事では

- 皆既月食はなんで暗いの?

- 肉眼と双眼鏡はどう違う?

- 双眼鏡で月食を楽しむポイントは?

を余すことなく解説していきます。

よければ最後まで読んでみてください。

皆既月食とは?簡単に説明

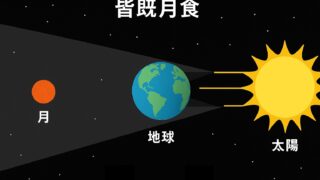

皆既月食とは地球が太陽と月のちょうど間に入り、月が地球の本影と呼ばれる濃い影の中に完全に入ることで起こる天文現象です。

太陽と月の軌道は微妙にズレているので普段は太陽・地球・月が一直線に並びませんが、皆既月食の日にはそれらが一直線に並びます。

そのとき地球は太陽の光をさえぎる大きな壁のような存在となり、その影の中に月がすっぽりと入るので、普段は明るく輝く満月が暗く沈んだ姿に変わります。

月食は必ず満月の夜にしか起こりません。

しかも太陽・地球・月がほぼ一直線に並ぶ必要があるため、決して毎月起こるわけではありません。

条件が整ったときだけ見られる、貴重な現象なのです。

次に見られる皆既月食は2025年9月8日の皆既月食ですが、その前は2022年の11月でした。

詳しい情報はこちら↓

皆既月食の最大の魅力は、月がただ暗くなるのではなく独特の赤銅色(しゃくどういろ)に染まる点です。

この色は地球の大気を通り抜けた太陽光が月面に届くことによって生じます。

仕組みを簡単に言えば、朝焼けや夕焼けの空が赤く見えるのと同じ原理です。

太陽光が地球の大気を通過する際、青っぽい光は空気中の分子に当たって散乱してしまい、赤い光だけが屈折して地球の影の中まで届きます。

そのため完全に影に隠れた月もわずかに照らされ、暗闇の中に赤黒く光る球体として浮かび上がるのです。

詳しい解説はこの記事でしてます↓

このときの明るさや色合いは毎回同じではなく、観察する年や状況によって変化します。

地球の大気が澄んでいて塵が少ないと比較的明るいオレンジ色の皆既月食になりますが、大規模な火山噴火があった年などは大気に多くの微粒子が漂い、月が極端に暗く見えることもあります。

過去には「まるで月が消えてしまったかのように真っ黒だった」と記録されたこともあり、その神秘さは古代から人々の想像力をかき立ててきました。

また、皆既月食は部分月食とは違います。

皆既月食は月全体が真っ暗な本影に入る現象です。

一方、部分月食は月の一部だけが本影に入る現象です。

部分月食では月が太陽に照らされる部分があるので、まるで月がかじられたかのように欠けて見えるのが特徴です。

このとき、月は必ず東側から欠けていきます。

その理由はこの記事で解説してます↓

それに対して皆既月食は月全体が劇的に変化するので、観察している人に強い印象を与えます。

皆既月食は数時間にわたって刻一刻と見え方が変わっていくのも魅力で、「始まりから終わりまでのストーリー」を楽しめる点が他の天文現象と大きく異なります。

現代では月が赤くなる理由を科学的に説明できますが、かつては「不吉な兆し」や「天の怒り」と考えられることもありました。

空に輝く満月が突然暗く赤く染まる様子は昔の人にとっては理解できなかったのかもしれません。

しかし、現在では皆既月食の仕組みは完全にわかっているので安心して楽しめます。

月食は日食と違い、肉眼や双眼鏡で見ても目を痛める心配がないので安心です。

このように、皆既月食は数年に一度しか見られない貴重な天体ショーと言えるでしょう。

皆既月食はなんで暗くなる?

皆既月食のとき、満月のはずの月がまるでランプの光が消えたかのように暗くなり、赤黒い球体として夜空に浮かび上がります。

普段の満月はあまりに明るくて星がかすんで見えるほどですが、皆既月食中は驚くほど光を失ってしまうのです。

「え、月どこ?」となる人もいるみたいです。

ではなぜこんなにも暗くなるのでしょうか?

その理由は地球が太陽と月の間に入り込み、月が地球の「本影」と呼ばれる濃い影の中に完全に入るからです。

地球は太陽の光を直接さえぎる巨大な遮光板のような役割を果たし、月はその影に隠れてしまいます。

満月が輝くのは太陽から直接届く光を反射しているからですが、皆既月食中はその光が届かなくなるので一気に暗くなるのです。

「光が届かなくなるのなら真っ暗になるのでは?」と思うかもしれません。

しかし、皆既月食の月が完全に真っ暗にならないのは地球の大気が関係しています。

皆既月食が起こるとき、地球は太陽と月の間に来ます。

しかし、地球の周りには分厚い大気が張り付いています。

その大気が太陽光の一部を屈折させて月まで届けます。

このとき波長の短い青い光は大気中で散乱して失われ、波長の長い赤い光だけが月まで届きます。

これが皆既月食の月が赤銅色に染まる理由です。

夕焼けや朝焼けが赤いのと同じ仕組みですね。

つまり、月は暗くなりつつも地球の大気を経由した赤い光によってかすかに照らされているのです。

皆既月食の暗さはいつも同じではなく、観察する条件によって大きく変わります。

地球の大気が澄んでいて透明度が高ければ、皆既月食は比較的明るいオレンジ色に見えます。

逆に大気中に火山灰や塵が多いと赤い光さえ散乱されてしまい、月は極端に暗くなります。

過去には火山の大噴火の影響で「肉眼では月がほとんど見えなかった」と記録されるほど暗い皆既月食もありました。

つまり、月食の明るさは地球の大気の状態を映す自然のモニターでもあるのです。

また、月を見る場所によっても月の明るさが違って見えるでしょう。

光害が強い都市部では暗くなった月は背景の空に溶け込み、肉眼では見つけにくくなることがあります。

一方、郊外や山間部のような暗い空では月は赤銅色の球体としてはっきりと浮かび上がり、神秘的な雰囲気を楽しむことができます。

皆既月食を味わいたいならできるだけ街明かりから離れた暗い場所で見るといいでしょう。

まとめると、皆既月食が暗くなるのは地球の影が月を覆い、太陽光が直接届かなくなるからです。

「思った以上に暗いな…」となる人が多いのもそのためですね。

肉眼と双眼鏡でどう違う?

皆既月食は肉眼でも十分に楽しめますが、その印象は「ぼんやりとした赤黒い月」といったものにとどまることが多いです。

特に皆既食の間は想像以上に暗いので、都市部のように街灯や建物の光が多い場所では月が空に溶け込んでしまい「どこにあるのかわからない」と感じる人も少なくありません。

肉眼で観察する場合は月が赤銅色になることは確認できますが、表面の模様や地球の影の輪郭までははっきりとわからないことが多いです。

一方で、双眼鏡を使うとその見え方は劇的に変わります。

双眼鏡は光を集める力(集光力)が肉眼よりもはるかに大きいです。

なので暗くなった皆既中の月でも明るく、鮮明に観察できます。

肉眼ではただ暗い赤い球体に見える月も、双眼鏡を通すと地球の影の境目がなめらかに広がっている様子や、月面の模様がうっすらと浮かび上がってくるのがわかります。

赤銅色の濃淡や、部分食から皆既食へと移り変わるグラデーションも鮮やかに感じられ、まるで宇宙のスケールを肌で感じるような体験ができます。

また、双眼鏡なら月の背景の星々も同時に見ることができます。

普段の満月の夜は月が明るすぎて周囲の星がかき消されてしまいますが、皆既月食中は月が暗くなるので双眼鏡で見ると月と星々が同じ視野で共演している幻想的な光景を楽しめます。

これは肉眼だけではなかなか体験できない大きな魅力です。

また、皆既月食は時間によって変わっていくので双眼鏡を使うとその変化の様子がはっきりと分かります。

たとえば月の縁から影がじわじわ広がっていく様子や、皆既食が終わった月が明るさを取り戻していく瞬間など、肉眼では見逃してしまいがちな細部をじっくりと堪能できます。

天体観測初心者だと望遠鏡を出すのはハードルが高いですが、双眼鏡ならさっと持ち出すだけで観察できますね。

もちろん肉眼での観察も素晴らしい体験ですが、双眼鏡を使うとさらに観察の幅が広がります。

本当におすすめなのでよければ双眼鏡を使ってみてください。

私のおすすめの双眼鏡

私のおすすめの双眼鏡はいくつかありますが、ニコンやオリンパス(今は OM SYSTEM)の双眼鏡なら間違いないと思います。

私が愛用しているのは Nikon アクションEX 8×40 CF です。

この双眼鏡は口径も倍率もちょうどよく、初めて使う人にも自身を持っておすすめできる機種です。

あまり安い双眼鏡だと変な色にじみが出たり、解像度が足りずにぼやけたりしてしまいます。

反対に、高すぎる双眼鏡だと重くて初心者には使いづらい場合も多いです。

なので1-3万円くらいの双眼鏡が一番いいと思います。

他にもオリンパスにもコスパのいい双眼鏡が揃っているので見てみてください。

双眼鏡の詳しい話はこの記事でしてます↓

最後に

今回は「皆既月食は双眼鏡で見たほうがいい」という話をしました。

肉眼で楽しむこともできますが、月は意外と小さいので双眼鏡を使ったほうがよく見えます。

望遠鏡で観察するもいいですが、望遠鏡だとセットが大変で扱いづらいです。

ですが、双眼鏡なら手で持って簡単に観察できます。

皆既月食を楽しむなら双眼鏡がおすすめです。

ぜひ試してみてください。

では。