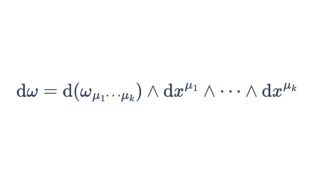

微分幾何をやっていると、外微分の次に出会うのがホッジ作用素(またはホッジ双対)です。

「ホッジ作用素ってなに?意味不明」

「急にホッジ双対とか出てきて詰んだ」

そんな人のために、今回はホッジ作用素の記事を書いてみました。

定義や意味、計算問題やベクトル解析との関係も書きました。

ぜひ最後まで読んでみてください。

Contents

ホッジ作用素とは?

\(m\)次元の多様体 \(M\) を考えます。

このとき、簡単に言えば \(k\)-形式を \( (m-k) \)-形式にうまいこと移すのがホッジ作用素です。

ホッジ作用素の記号は \(\star\) または \(\ast\) です。

なので \(\omega\) を \(k\)-形式としたとき、\(\star \omega\) は \( (m-k) \)-形式になります。

外微分はどの多様体であってもうまく定義されていましたが、ホッジ作用素は多様体の次元が決まらないと定義されません。

なので「今は何次元の多様体で考えているのか?」と常に考える必要があります。

では、ホッジ作用素の定義を見ていきましょう。

\(M\) を \(m\) 次元(擬)リーマン多様体とする。このとき、任意の \(k\)-形式 \(\alpha, \beta\) に対して次が成り立つように線形作用素 \(\star \beta\) を定める:

ここで \( \langle, \rangle \) は内積で、\(\text{vol}\) は体積形式である。

意味不明ですね。笑

「リーマン多様体?内積?体積形式…?」

そうなってもおかしくないでしょう。

この定義は遥かに一般的なもので、ユークリッド空間上の正規直交基底にすると簡単な定義になります。

試しに \(M= \mathbb{R}^3, \, m=3\) として、

としましょう。

このときの体積形式は \(\text{vol}= \boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{e}_2 \wedge \boldsymbol{e}_3 \) で表されます。

ここで内積は双線形で \(\langle \boldsymbol{e}_\mu, \boldsymbol{e}_\nu \rangle = \delta_{\mu\nu} \) です。

それを考えると、\(\mathbb{R}^3\) の場合は正規直交基底 \(\omega\) に対して

といえます。

意外とシンプルな式にまとまりましたね。

これで \(\star \omega\) が求められます。

実際に求めてみましょう。

\(\mathbb{R}^3\) 上で \(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\) それぞれのホッジ双対 \(\star \boldsymbol{e}_1, \star \boldsymbol{e}_2, \star \boldsymbol{e}_3\) を求めよ。

\(\mathbb{R}^3\) の場合は正規直交基底 \(\omega\) に対して \(\omega \wedge \star \omega = \text{vol} = \boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{e}_2 \wedge \boldsymbol{e}_3 \) なので、

このように、\(\mathbb{R}^3\) では \(\omega\) が \(1\)-形式のとき \(\star \omega\) は \(2\)-形式になります。

もうひとつ問題を解いてみましょう。

\(\mathbb{R}^3\) 上で \(\boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_2 \wedge \boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{e}_1\) それぞれのホッジ双対を求めよ。

\(\mathbb{R}^3\) の場合は正規直交基底 \(\omega\) に対して \(\omega \wedge \star \omega = \text{vol} = \boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{e}_2 \wedge \boldsymbol{e}_3 \) なので、

このように、\(\mathbb{R}^3\) 上でホッジ作用素がかかると \(2\)-形式は \(1\)-形式になります。

ホッジ作用素を2回かけると?

ホッジ作用素は \(k\)-形式を \( (m-k) \)-形式に変えるものでした。

そこにさらにホッジ作用素をかけると、\( (m-k) \)-形式が \(k\)-形式に戻ります。

つまり、\(k\)-形式がまた \(k\)-形式に戻るんですね。

そして、次の有名な公式があります:

\(\omega\) を \(k\)-形式とする。このとき、\(m\) 次元多様体 \(M\) でのホッジ作用素 \(\star\) に対して次が成り立つ:

ここで \(q\) は計量行列の符号であり、リーマン多様体では \(q=0\) である。

\(\star(\star \omega)\) はよく \(\star \star \omega\) と書かれます。

つまり、ホッジ作用素を2回かけると符号の違いを除いて元に戻るというわけです。

「計量行列の符号」はほとんど気にしなくていいです。

物理で出てくる多様体はほとんどリーマン多様体なので、\(q\) はないものと思っておけばいいでしょう。

ただ、相対性理論ではローレンツ多様体を扱うので \(q=1\) になります。

この性質はかなり重要なので頭に入れておいてください。

なお、証明はめんどくさいので今回は省略します。

ベクトル解析との関係

ここからは \(\mathbb{R}^3\) 上のベクトル解析と微分形式の関係に迫ります。

この前の記事では発散(div)が紹介できませんでしたが、ホッジ作用素を使えばうまく表すことができます。

ここでは体積形式を \(\text{vol}= \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y \wedge \mathrm{d}z\) としましょう。

勾配(grad)

まずは勾配から紹介します。

3変数関数 \(f(x,y,z)\) が与えられたとき、その勾配は

で表されます。

これは単純で、\(0\)-形式 \(f\) の外微分として表せます。

つまり、\(\nabla f = \mathrm{d}f\) です。

発散(div)

次は発散です。

ベクトル場 \(\boldsymbol{A} = (A_x, A_y, A_z)\) が与えられたとき、その発散は

で表されます。

これを微分形式の言葉でどう書いたらいいでしょうか?

そのためにはまずは \(1\)-形式 \(A= A_x \mathrm{d}x+A_y \mathrm{d}y+A_z \mathrm{d}z\) を考えましょう。

このホッジ双対をとると、ホッジ作用素は線形なので

となります。

これを外微分すると、

さらにこれのホッジ双対をとると、\(\star(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)=1\) なので

よって \(\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \star \mathrm{d} \star A\) が得られました。

回転(rot)

最後は回転です。

ベクトル場 \(\boldsymbol{A} = (A_x, A_y, A_z)\) が与えられたとき、その回転は

で表されました。

\(1\)-形式 \(A= A_x \mathrm{d}x+A_y \mathrm{d}y+A_z \mathrm{d}z\) を外微分すると

が得られます。

これのホッジ双対をとると、

という \(1\)-形式が得られます。

これは回転の式と一緒ですね。

なので \(\nabla \times \boldsymbol{A} = \star \mathrm{d} A\) です。

このように、ベクトル解析の式は微分形式の言葉で簡単に表すことができます。

「こんなことしてなんの役に立つの?」と思われたかもしれません。

ですが、この微分形式の表示があるとベクトル解析の公式はあっけなく証明できてしまうんです。

やってみましょう。

ベクトル解析の公式の証明

ベクトル解析でも特に重要な次の2つの公式を証明しましょう:

- \( \text{div} \, \text{rot} =0 \)

- \( \text{rot} \, \text{grad} =0 \)

順番にやってみます。

\( \text{div} \, \text{rot} =0 \)

\(\boldsymbol{A}=(A_x, A_y, A_z)\) をベクトル、\(A=A_x \mathrm{d}x+ A_y \mathrm{d}y+ A_z \mathrm{d}z\) を \(1\)-形式とすると

ここで外微分の性質 \(\mathrm{d} \mathrm{d} =0\) を使いました。

詳しくはこちらの記事をどうぞ↓

あっけなく証明が終わりましたね。

ベクトル解析のとき必死になって証明していたあれは何だったんでしょうか…笑

\(3\)次元以上にも適用できるのがうれしいです。

\( \text{rot} \, \text{grad} =0 \)

\(f(x,y,z)\) を \(0\)-形式とすると、

これも外微分の性質を使いました。

2行で証明が終わるとは…笑

私がベクトル解析を学んだときは必死になって証明した覚えがありますが、今見てみると非常にあっけないですね。

微分形式は最強です。

最後に

今回はホッジ作用素の定義や意味、使い道を書きました。

今回書いたのはあくまで \(\mathbb{R}^3\) のものでしたが、ホッジ作用素はもっと一般的な多様体にも適用できます。

そこが微分幾何のすごいところですね。

ホッジ作用素は余微分の定義やド・ラームコホモロジーでも活躍します。

このブログでもいずれ書いていこうと思いますが、気になったら勉強してみてください。

では。

今回参考にした書籍↓